绿色中国北京9月20日电 (融媒体记者铁铮)在9月19日召开的“昆蒙框架目标实现之路国际研讨会”上,贵州省黔南布依族苗族自治州副州长谢春华在“特别观察”环节做了报告,详细介绍了黔南州生物多样性保护工作情况,深情讲述了境内的茂兰国家级自然保护区的故事。

谢春华说,近年来,黔南州加大了生物多样性保护力度,茂兰国家级自然保护区在保护、支撑和发展三大领域取得了显著成绩。黔南州在积极推进就地保护中取得了显著成效。各类自然保护地50个(18个自然保护区、10森林公园、8个国家湿地公园、12个风景名胜区、2个地质公园),面积33.56公顷,占国土面积12.8%。(整合优化后为32个,面积25.75公顷,占国土面积9.8%)野生植物就地保护率约为76%。

据谢春华介绍,建于2022年的黔南植物园,保护着滇桐、银杉、荔波杜鹃、焕镛木等珍稀濒危物种20余种;贵州省中亚热带高原珍稀植物园建于2022年,收集植物2000余种,其中珍稀濒危植物167种;茂兰国家级自然保护区极小种群野生植物保育基地始建于2012年,现有兰科植物130余种;去年建成的罗甸金花茶迁地保育基地,主要以收集保存金花茶为主;三都县金毛狗蕨生态修复基地则主要以收集保育金毛狗蕨为主。

茂兰国家级自然保护区2012年以来,已经先后开展了4次组培苗野外回归白花兜兰707株,成活率在50%以上。第一批野外回归的白花兜兰居群已于2020年成功开花。贵州省林科院采集滇桐种子进行育苗试验,培育苗木200余株,回归种植于黔南植物园和独山县。黔南植物园2024年迁地保育5个地理种源楠木380株,2个地理种源焕镛木130株,荔波杜鹃80株。

茂兰国家级自然保护区位于贵州省荔波县东南部,是地球同纬度地区保存最完好的一片面积最大、相对集中、原生性强、相对稳定的喀斯特森林生态系统,是我国和世界上珍贵的喀斯特森林资源。其在喀斯特地貌发育理论、喀斯特森林群落学特征、水文地质二元结构、喀斯特地区物种基因库、生物多样性保护以及喀斯特地区森林植被恢复途径等方面,均具有很高的研究价值。

谢春华说,这个保护区重点保护的珍稀野生植物资源众多。现有维管束植物2676种。茂兰特有植物41种。有国家一级保护植物有单性木兰、红豆杉、南方红豆杉、白花兜兰、小叶兜兰、麻栗坡兜兰等6种;国家二级保护植物82种,其中有华南五针松、短叶黄杉、掌叶木、香木莲、八角莲、香果树、翠柏、春兰、带叶兜兰等。

保护区内现有野生动物约2300种,其中国家I级保护动物就有10种:豹(历史分布)、黄胸鹀、白颈长尾雉、中华秋沙鸭(历史分布)、林麝、小灵猫、金猫(历史分布)、穿山甲(历史分布)、秃鹫、黑颈长尾雉(2024年新发现)。国家II级保护动物达76种,其中包括猕猴、蟒、藏酋猴、豹猫、白鹇、斑灵狸、红腹锦鸡、仙八色鸫等。

谢春华说,在持续努力下,保护区各项保护工作取得了显著成效。根据第四次森林资源二类调查结果显示,保护区森林覆盖率达88.61%,较2007年增加了3.47%。森林蓄积量为189.6万m3,较2007年增长23.68%;现有维管束植物2676种、脊椎动物586种。与2016年相比,植物资源增加477种,脊椎动物增加102种。

在兰科植物本底资源调查中,发现兰科植物57属181种,较上期增加了40余种。茂兰“家族”喜添新成员,近5年发现茂兰植物新记录30余种,其中有轮叶白前、紫云小檗、细梗香草、长梗守宫木、茜树、棒果榕、欧菱、密花石豆兰等。

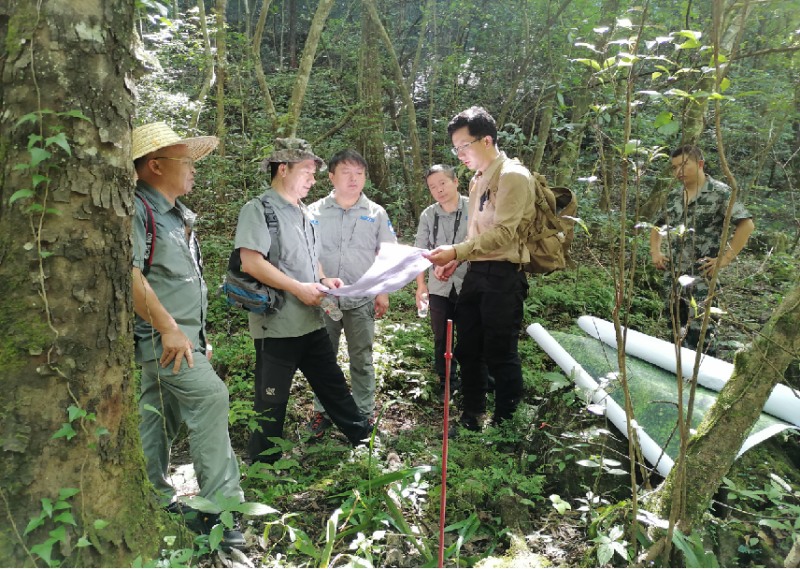

谢春华在报告中说,近5年来,在保护区监测样线上布设红外相机共有376台次,累计获196个位点,有效图像3177个,监测到野生动物80余种。其中鸟类优势种有白鹇、仙八色鸫、黑领噪鹛、虎斑地鸫、紫啸鸫;兽类优势种有猕猴、花面狸、鼬獾、豹猫、红腿长吻松鼠。

2017年在联合国教科文组织国际人与生物圈保护区第2个10年评估中,高度评价“茂兰保护区在保护、支撑和发展三大领域均取得了显著成绩”。2019年在长江经济带国家级自然保护区管理评估中被评为“优”。2023年在生态环境部生态环境保护成效评估中被评为“优”。

保护区新闻登上央视多个栏目,被多家主流媒体广为传播,有效地宣传和推介了茂兰好生态、保护区好声音、生态卫士好故事。