春满三清山 张世平 摄

文/绿色中国融媒体记者 铁 铮 特约记者 王宏腾

一次国际会议在北京召开,在中国遗产和景观保护史上书写了重要的一页。

“连接文化和自然:2024 遗产与景观保护国际大会”2024年秋天在北京召开。这是在中国首次召开的该领域盛会。

这也是遗产保护国际组织首次在中国召开的会议,在遗产与景观保护领域具有里程碑意义。来自23个国家、涵盖五大洲的300多名遗产和景观保护研究学者、管理者荟萃一堂。其中包括国际文化遗产保护与修复研究中心、世界自然保护联盟、国际古迹遗址理事会、联合国教科文组织等重要国际组织的官员和代表,武装冲突情况下保护有形和无形文化遗产国际协会、东南亚教育部长组织考古与美术区域中心和联合国教科文组织东亚地区办事处、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京、上海、苏州)、中国风景园林学会、中国古迹遗址保护协会等国际、国内机构的代表和专家。

由北京林业大学园林学院联合世界遗产领导力计划联手举办的这次大会,为全球遗产和景观保护的最新进展提供了展示平台。大会的主旨演讲有4个主要议题:其一是中国和世界各地的世界遗产管理;其二是遗产地管理方法;其三是中国世界遗产地的研究与实践合作;其四是世界各地世界遗产地的研究与实践合作。与会专家代表就遗产和景观保护共同面临的挑战和机遇进行深入交流,共同探讨构建实践导向的合作研究机制,旨在通过自然与文化的融合,基于遗产地的、以人为本的方法,改善遗产地的管理和保护工作,共同应对遗产与景观保护领域的挑战与机遇。

这次大会受到了遗产和景观保护领域的普遍关注,也向全球展示了中国在遗产和景观保护方面所作出的努力和贡献。

全球遗产和景观保护领域发出中国声音

这次大会的特色之一,是在全球遗产和景观保护的视野中展示出中国的声音,使我国的遗产和景观保护在全球范围内得到更广泛的认可和理解。

中国风景园林学会理事长李如生表示,学会高度重视遗产与景观的保护工作,积极组织开展中国风景园林相关的申遗工作,定期组织围绕国家公园、文化景观、遗产保护等开展研讨,积极推动与国际机构、同行的合作。学会在遗产保护与文化景观方面还将采取一系列重要措施和努力,引导中国风景园林学界、行业支撑中国国土自然特色与文化传统的可持续发展;中国古迹遗址保护协会副理事长张杰教授说,协会希望有更多更深入的遗产研究相关的国际协作产生,期待在文化与自然连接的探索中推动中国遗产与景观保护事业的发展。

诺日朗瀑布 于宁 摄

北京林业大学副校长李雄教授指出,近年来中国对自然和文化遗产的保护力度不断加强。中国的自然和文化遗产在全球保护体系中十分突出,是人类共同的遗产。北京林业大学及其园林学院在自然和文化遗产保护以及景观保护的教育和研究方面占有重要地位,积累了深厚的多专业综合研究基础。学校期待以与有关国际组织的合作为平台,连接更多的遗产地、遗产管理和研究机构和遗产领域专家学者,开展更为深入和广泛的探索、交流和合作。

北京林业大学园林学院院长郑曦教授表示,此次大会带来了丰富的视角和宝贵的资源,为促进全球自然与文化遗产保护工作搭建了重要的平台。他指出,通过与国际文化遗产保护与修复研究中心的合作以及其他国际组织的进一步交流协作,将拓展遗产和景观保护研究和教育,为保护人类共同的文化和自然遗产作出贡献。

与此相呼应的是,国际文化遗产保护与修复研究中心与北京林业大学园林学院合作建立的遗产和景观保护国际联合实验室宣告成立。这是我国在此领域的首个国际联合实验室。中方主任由遗产保护专家曹新副教授担任,ICCROM方负责人为世界遗产领导力计划的项目主管尤金·乔。这标志着国际遗产和景观保护将有新的视野拓展。双方合作已经进入实质性阶段,制定了近5年计划,这次大会就是重要的合作成果之一。

与世界携手致力遗产与景观保护

这次大会受到了众多国际组织的高度重视。

ICCROM总干事Aruna Francesca Maria Gujral表示,此次会议聚焦我们身边充满力量且鲜活的文化与自然,旨在促进研究人员和遗址管理者之间的紧密合作,以强化并提升管理和保护工作的效果。她指出,这种协作是保护文化和自然遗产工作的基石,而协同增效则是全球遗产保护工作中关键网络和思维模式的体现。她期待通过这个平台,迅速拓展有益的举措,为自然文化遗产保护政策的变革作出贡献。

世界自然保护联盟世界遗产团队主任Tim Badman强调,在全球各地保护科学领域相关事务的过程中,迫切需要加大力度进行相关领域的研究,以推进各类项目,用切实的研究成果支持保护工作。他鼓励参会者分享工作成果和案例研究,期望这些伙伴关系及所获成就能够在更大范围内分享,从而加强管理,促进相关应对措施的顺利实施。

国际古迹遗址理事会世界遗产顾问、东南亚教育部长组织考古与美术区域中心文化遗产保护专家Hatthays Siriphatthanakun,对本次会议在推广“连接文化与自然”的途径方面取得的进展表示肯定。她认为,教育不仅是向年轻一代和新兴专业人士介绍这一理念的好方式,还能确保该方法在未来得以传承和改进。她相信与会者将从共享的经验和热烈讨论中获得宝贵的知识。这将对未来产生积极影响。

联合国教科文组织东亚地区(朝鲜、日本、蒙古、中国、韩国)办事处主任级代表Shahbaz Khan十分强调保护鲜活文化与自然的重要性,呼吁更多人关注并投身这一事业。他说,这不仅关乎保障生活的多样性,也与当前的发展紧密相连。他指出,1970年关于国家领土政府委员会相关事务的公约对全球保护共同遗产的影响,强调过去近50年来发生的诸多变化,以及增添多元视角的重要性。他希望政府能提供充足的资源,以推动相关事务的发展,并鼓励公众成为创新的一部分。

ICCROM全球项目处主任Valerie期待未来与北林大园林学院进一步深化合作,汇聚自然与文化遗产领域的专业人士与研究人员之力,攻克当前的紧迫难题,为世界遗产地及地方遗产瑰宝的有效保护贡献力量。她认为,此次会议不仅展示了中国在保护自然和文化遗产方面所取得的成就,也体现了中国愿意与其他国家和国际组织携手,共同致力于全球遗产保护事业的决心。通过这样的国际合作,可以期待更加丰富和多样化的保护措施和策略被开发出来,为世界文化遗产的长久保存贡献力量。

中国遗产与景观保护令世界瞩目

“中国在自然和文化遗产保护方面的丰富经验和悠久历史,对后世园林设计有深远影响,在国家文化中具有象征意义。古代园林设计中的核心要素不仅反映了中国悠久的文化传统,也体现了中华民族对自然遗产保护的深刻认识和独特智慧,在现代园林设计中具有重要的参考价值。”中国社会科学院学部委员、黄河考古研究院院长刘庆柱说。

在大会演讲中,许多专家学者从不同侧面展示了中国在遗产和景观保护领域中所做的努力。

北京林业大学园林学院副教授、BFU-ICCROM遗产和景观保护国际联合实验室主任曹新对中国的世界遗产文化与自然的连接进行了总体分析,对丰富的文化遗产进行了分类,如历史中心、遗址、建筑群、文物、文化景观、文化线路等。她从自然要素的角度切入,分析其在文化遗存中起到的重要作用,从水、星空、岩石等角度,讨论自然对文化遗产的根本性作用,以及文化景观中的艺术化的自然、和自然中的创造。她指出,文化和自然遗产从来都是相依相生的。我们需向传统回溯,那就是象天法地、天人合一。

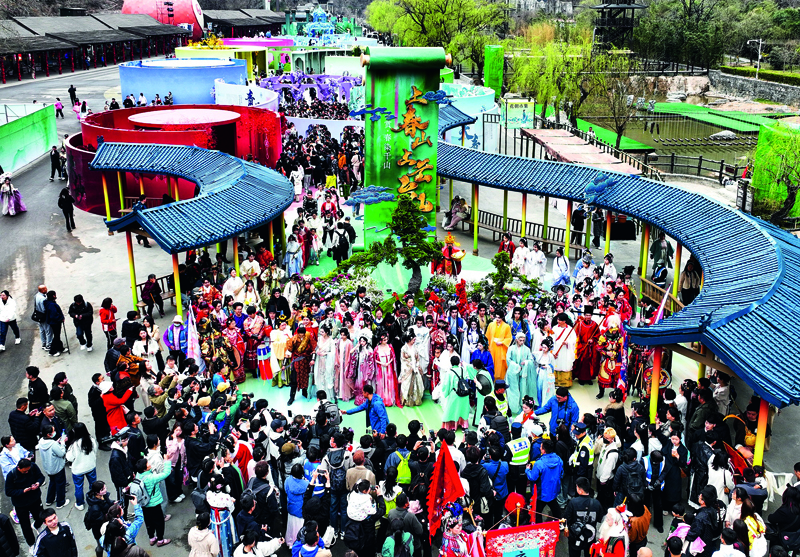

云台山汉服花朝节十二星宫艺术空间互动演艺

北京名园星罗棋布,各具特色。这些公园承载着丰富的历史文化遗产,其中颐和园与天坛被联合国教科文组织列为世界文化遗产。北京市公园管理中心副主任张亚红围绕中心下辖的11家历史名园的保护与管理工作进行了深入的探讨。她强调按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针,通过推进文物保护规划、古建筑科学保护修缮、打造历史名园绿色生态环境体系、加强文化传播与公众参与等工作,整体性系统性保护园林遗产,持续提升历史名园保护水平。

作为世界文化遗产的颐和园,完美地诠释了古代中国关于人与自然和谐统一的哲学思想、美学观念以及工艺造诣,具有重要的文物价值、社会价值和文化价值。颐和园学会理事长、北京市颐和园管理处副园长王树标介绍了颐和园世界文化遗产保护管理实践。他说,近年来颐和园始高度重视世界遗产完整性和真实性的保护,在此基础上开展古建修缮、景观修复、展览展陈、研究阐释。颐和园愿与国际世界遗产界同仁一道,打造世界文化遗产保护利用典范。

天坛始建于明永乐十八年(1420年),是中国现存规模最大、保存最完好的古代祭天建筑群,其“天圆地方”的布局体现了中国古代“天人合一”的哲学思想。天坛公园文物保护高级工程师郝影新介绍了天坛文物建筑预防性保护项目的实施情况。该项目的实施,在保护天坛这一重要世界文化遗产方面取得了显著成效,积累了宝贵经验,展现了对世界文化遗产保护的承诺与努力。

联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(苏州)主任、苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心主任顾文华,介绍了苏州古典园林的保护管理实践。苏州古典园林被列入世界遗产名录以来,通过加强遗产价值保护、建立监测预警机制、注重真实性保护和修复技艺传承、创新文化展示方式等措施,保护和传承其文化遗产价值。同时实施群体性保护管理,建立名录保护体系,扩大园林开放利用,积极展示保护管理经验,促进国际文化交流,汇聚青年力量共同推进文化遗产保护和可持续发展。

遗产与景观保护的中国实践颇具成效

在遗产与景观保护的道路上,中国作出了不懈的努力,取得了可喜的成效。在这次国际会议期间,从众多专家学者的主旨报告中可以清楚地看到“中国实践”的显著成效。

内蒙古自治区林业和草原局自然保护地管理处处长张宏的演讲将听众带向了神奇的世界自然遗产巴丹吉林沙漠。他展示了巴丹吉林沙漠的奇峰、鸣沙、湖群、神泉、古庙等特色自然与文化资源,强调了地方政府和管理部门积极探索实践保护与利用相结合的可持续发展模式。他表示,希望通过这些举措,能够更好地保护这一珍贵的世界遗产,为后代留下宝贵的自然和文化遗产。

黄山世界生物圈保护区管理办公室主任胡心亭聚焦国土绿化工程促进黄山世界遗产的完整性保护。他表示通过实施植树造林、生态修复和生物多样性保护等措施,黄山地区显著提升了生态环境质量,增强了遗产地的生态功能和景观价值。这些努力不仅有助于保护黄山的自然美景,还保证了黄山世界遗产的长远保护和管理。黄山世界遗产管理办公室主任方媛以天都峰封闭轮休为例,介绍了黄山世界遗产保护管理的经验,展示了黄山在世界遗产可持续管理方面的积极探索与成功实践。天都峰作为黄山的重要组成部分,通过实施定期封闭轮休制度,有效促进了生态恢复与资源保护。

九寨沟管理局副局长、教授级高级工程师杜杰介绍了九寨沟世界自然遗产地的保护管理实践。自1992年被列入世界遗产名录以来,九寨沟通过构建多重监测体系、地灾预警体系,采用创新生态材料和技术修复震损遗产点,坚持科研引领、规划先行、创新管理和文旅融合等措施,有效保护了其独特的自然美景和生态环境。九寨沟不仅实现了从偏远山沟到国际知名旅游胜地的转变,还探索出了一条“绿水青山”转化为“金山银山”的可持续发展道路,为全球遗产保护提供了宝贵经验。

清华大学国家遗产中心主任吕舟教授在演讲中,深入剖析了北京中轴线这一独特文化遗产的多重维度。他指出,北京中轴线不仅仅是一条物理意义上的直线,更是一个集历史、文化、自然景观于一体的复杂系统,承载着丰富的历史记忆和深厚的文化底蕴。通过对中轴线沿线各处古迹、建筑风格、空间布局的研究,他揭示了这条轴线所蕴含的人文精神和哲学思想。中轴线的设计遵循了中国传统风水学说的原则,体现了古人对天地人合一的理想追求;同时它还反映了皇权至上的政治理念,象征着国家权力的集中和统一。他特别关注到中轴线与周边自然环境的关系。他提出了针对北京中轴线的保护与发展建议,主张在保护过程中应充分考虑到文化的多样性和自然环境的完整性,避免过度商业化开发带来的破坏性影响。

北京林业大学生态与自然保护学院教授、国家湿地科技委员会副主任兼秘书长雷光春介绍了全球气候变化背景下黄渤海湾候鸟栖息地(世界自然遗产地)保护与恢复策略。黄渤海湾作为世界自然遗产地,是众多候鸟的重要迁徙通道和栖息地。他提出了一系列保护和恢复措施,包括建立监测网络、实施生态修复工程、加强国际合作和社区参与,以应对气候变化带来的挑战,确保候鸟栖息地的可持续性和生态健康。

中国古迹遗址保护协会副理事长、清华大学建筑学院教授张杰则介绍了围绕济南“泉·城”文化景观遗产价值进行的探索。20年来,他和团队在济南“泉-城” 文化景观遗产保护和管理方面做了大量工作,包括遗产认识的迭代深化、申报策略演变、保护管理与监测、城市建设协同管控、多学科交叉融合等方面内容,针对全球遗产保护与城市建设协同发展的难题开展了持续的探索。

北京林业大学园林学院教授、《中国园林》主编王向荣给与会者展示了“文化的自然——中国的陂塘系统”的魅力。陂塘水利是中国历史悠久的农田水利工程,解决了季节性降水与用水的矛盾,将贫瘠土地变为富饶家园,构建了许多城市的自然系统。然而,现代城市发展导致许多陂塘系统消失或受损。他强调,应认识到陂塘在历史、文化、生态等方面的价值,对其进行保护和修复,以促进生态健康、增强城市特色、完善公共空间、丰富游览体验,并延续地域文化。

内容丰富的国际盛会虽然拉上帷幕,但遗产和景观保护的路还很长。与会专家学者们都感到重任在肩,他们还将在这条道路上艰难地跋涉。

黄龙五彩池