文/杨国威

摘 要:水环境监测是评价水体状况的重要手段,其监测数据的准确性直接影响评价结果的科学性。基于此,对水环境监测误差产生原因展开分析与研究。研究发现,通过优化采样点布设、规范采样操作规程、加强现场采样记录、完善实验室分析流程、改进仪器设备校准方法等措施,能够有效降低监测偏差。同时,通过建立健全实验室内部质控体系,开展平行样品分析和实验室间比对,可进一步提升监测结果可信度。本文总结了包括采样、保存、运输、分析等环节在内的全过程质量保证技术措施,以期为提高水环境监测数据的准确性提供理论指导。

关键词:水环境监测;准确度控制;采样规范;数据校正

目前,水环境监测工作面临诸多挑战,如采样点代表性不足、采样方法不规范、样品保存条件不当、分析方法选择不当等,这些因素都可能导致监测结果产生偏差。因此为确保监测数据的准确性、可靠性,需从采样、保存、运输、分析等多环节入手,并建立完善质量保证体系。

1水环境监测误差产生原因分析

水环境监测误差的产生涉及多个环节和因素,主要包括采样、样品保存运输以及实验室分析等环节[1]。首先,在采样环节,采样点位布设不合理,会导致采样代表性不足;采样深度、方位选择不当,会影响样品的典型性;采样器具清洗不彻底可能造成交叉污染;采样时间选择不当则无法反映水体实际状况。其次,样品保存运输环节中,由于水样中污染物性质不稳定,如果保存条件如温度、光照、容器材质等控制不当,会导致水样成分发生变化;运输过程中的剧烈振荡和温度波动会引起监测指标含量改变。再次,实验室分析环节,分析方法选择不当会影响检测灵敏度和精密度;试剂纯度不达标会引入杂质干扰;仪器设备性能不稳定、校准不及时会造成系统误差;操作人员技术水平参差不齐也会产生随机误差;实验室环境条件如温度、湿度、通风等因素失控,同样会对分析结果产生不利影响[2];此外在数据处理过程中,若未对异常值进行甄别和处理,或计算方法使用不当,也会造成最终结果的偏差。因此应准确把握各环节误差来源,采取针对性措施加以控制,以此提高水环境监测数据的准确性。

2监测过程质量控制措施

2.1采样环节质量保证要点

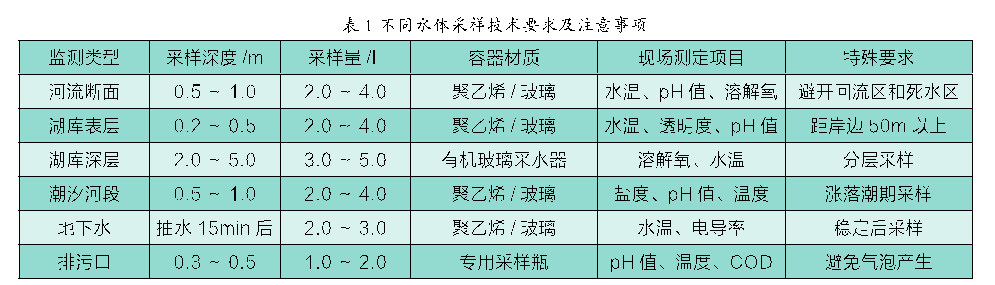

水环境监测采样是整个监测过程的基础环节,需重点把控采样点位布设、采样方法和采样设备等关键要素[3]。首先,采样点位布设应充分考虑水体特征、水文条件和污染源分布情况,确保采样点具有代表性。同时应根据监测目的合理确定垂直和水平方向的采样位置,结合水文特征、污染物排放规律科学确定采样频次和时间,并注意避开特殊天气条件。其次,采样设备选用需符合相关技术规范要求,采样前应进行严格清洗,防止交叉污染。再次,采样过程应严格执行标准操作程序,采样深度、容器材质、采样量等均需符合规定,现场采样时应同步记录水温、pH值、溶解氧等易变参数,保证采样记录的完整性和准确性。最后,采样人员应经过专业培训,能够熟练掌握采样技术要求和注意事项,规范记录采样信息,确保采样过程的标准化和规范化。不同水体采样技术要求及注意事项如表1所示。

2.2样品保存运输要求

水样采集后的保存和运输直接关系到监测结果的可靠性。首先,针对不同监测指标,应选择适当的样品保存方法和保存容器,其中挥发性有机物样品需全部装满并密封,避免顶空[4];重金属样品需添加适量酸性保存剂;需测定氨氮、总磷等营养盐指标的样品应现场加入保存剂并冷藏保存。其次,样品容器材质要根据待测组分选择,避免容器壁吸附或溶出造成干扰。再次,运输过程中应采取避光、保温等措施,可使用专用保温箱将运输温度控制在4℃左右。样品运输时要防止剧烈振荡,避免沉淀物再悬浮。对于易分解或易挥发的组分,应控制样品运输时间,尽快送至实验室进行分析。此外,每批次样品运输时应详细填写样品运送单,记录样品数量、保存剂添加情况、运输条件等信息,确保样品运输全过程可追溯。

2.3实验室分析质量控制

严格的质量控制是确保实验室数据准确性的核心,涵盖方法、人员、操作规范三要素[5]。应优先采用标准方法,特殊项目需符合检出限要求。分析中需执行空白试验、平行样品等内部质控程序。试剂须用高纯度化学试剂,标准溶液定期标定。人员需经专业培训,熟知方法原理及干扰因素。实验室环境条件需符合方法要求并记录。

日常分析需同步分析质控样品,如空白样、平行样。需用质控图实时监控,异常时立即排查。分析记录应完整并由双人验证,建立审核制度确保可追溯性。定期评估方法性能指标,优化检出限、精密度等参数。完善质控体系可有效提升数据可靠性。

2.4数据处理误差消除

水环境监测数据处理需建立三级审核制度,包括自查、部门和技术负责人审核,并用统计方法检验异常值。检测结果应规范修约与判断,建立计算公式库统一方法。采用计算机系统提升效率和准确性,进行趋势和合理性分析,及时排查可疑数据。留存计算过程确保可追溯,定期统计分析历史数据并建立质量评价体系。

2.5仪器设备性能保障

为确保监测结果的准确性,必须建立严格的仪器设备管理制度。首先,应定期检查分析仪器的性能,如波长和光度准确度,以及重复性等指标,并记录使用和维护情况。其次,关键设备应定期校准以保证量值的溯源性。再次,应日常维护保养、清洗、检查和标定关键部件,同时使用标准物质验证仪器性能,并通过性能控制图进行监控。最后,应配备备用仪器以保障监测工作的连续性,并建立故障报修制度,及时维修并记录。此外,应加强操作人员的技术培训,提升他们使用和维护仪器的能力。

3监测数据准确性验证方法

3.1平行样品分析评价

平行样品分析是评价实验室内部监测数据准确性的重要手段,通过对同一水样进行两份或多份平行测定,能够评估分析结果的离散程度。首先,平行样品的制备需严格遵循相同的实验流程,包括预处理、提取、定容等步骤,以确保测试条件的一致性。其次,在日常监测中,每批次样品应至少抽取10%进行平行样品分析,分析结果用相对偏差或相对标准偏差表示。其中,对于浓度水平不同的样品,相对偏差允许限值应有所区分,通常高浓度样品要求相对偏差不超过10%,低浓度样品可适当放宽限值。再次,当平行样品分析结果超出允许范围时,应立即查找包括样品均匀性差、操作不规范、仪器状态异常等在内的原因。

3.2加标回收率测定

加标回收率测定是验证分析方法准确度最直接有效的质量控制手段,其核心是通过向实际水样中添加已知浓度的标准物质,测定加标组分的回收情况,从而评价分析方法的准确度和可靠性。在实际操作中,加标量的选择是关键因素之一,需要充分考虑待测组分的浓度水平,一般控制在原有含量的0.5~2.5倍范围内,既要确保加标量能显著改变样品浓度,又不能过高导致超出方法的线性范围。加标回收试验通常包括基体加标和空白加标两种形式:基体加标是在实际水样中进行加标,主要用于评价基体效应对测定结果的影响;空白加标是在实验室空白水样中进行加标,用于评价方法本身的准确度。

在日常监测工作中,每批次样品分析时都应进行加标回收试验,测定结果用回收率表示,计算公式为:

回收率=(加标样品测定值-样品原值)/加标量×100%

首先,对于不同类型的污染物,回收率要求也有所不同,如重金属类污染物一般要求回收率在85%~115%之间,而有机污染物由于其复杂的前处理过程,可适当放宽标准至70%~130%。其次,当发现回收率异常时,分析人员需要系统排查可能的原因,常见问题包括基体干扰效应、样品前处理过程中的损失、提取或净化效率不足、仪器状态不稳定等。再次,为确保分析方法的可靠性,实验室应定期总结加标回收率数据,并通过绘制控制图的方式进行动态监控,以及时发现和解决分析过程中存在的问题。最后,加标回收试验还可用于方法检出限的验证、基体效应的评价以及分析方法的优化改进,是实验室质量控制体系中不可或缺的组成部分。

3.3实验室间比对

实验室间比对是评价不同实验室监测结果可比性的重要途径,通过组织多个实验室对同一样品进行测定,能够评估各实验室间的数据差异。首先,比对样品的选择应具有代表性和均匀性,浓度水平要覆盖实际监测范围,参加比对的实验室应采用统一的分析方法,或证明所用方法的等效性。

其次,比对结果评价应采用z值法或En值法等统计方法,以判断实验室测定结果的准确程度。再次,对于不合格项目,实验室需查找原因并采取纠正措施,可能存在的问题包括方法掌握不当或人员技术水平与仪器性能不足等。因此实验室工作人员应定期参加国家或地区组织的能力验证活动。

3.4质控样品分析

质控样品分析是监测过程中必不可少的质量控制手段,通过测定标准样品、空白样品等质控样品,能够提升评估分析结果的准确性和稳定性。首先,标准样品选用应与待测样品基体相近,浓度水平应覆盖实际监测范围。其次,空白样品分析可评估试剂和环境带来的背景干扰,实验室空白和全程序空白都要控制。再次,每批次样品分析时应同步测定质控样品,结果须在规定的控制限内,质控样品测定结果可用于绘制质量控制图,包括均值图、标准差图等。最后,应通过控制图及时发现分析过程的异常波动,当质控结果超出控制限时,需立即停止样品分析,查明原因并采取纠正措施。此外,应定期评估质控数据,分析方法精密度和准确度变化趋势,以此为优化分析方法提供依据。

4结语

研究表明,水环境监测数据准确性的提升需要从多个环节入手,并采取系统性的质量保证措施。通过规范采样操作、完善样品保存运输条件、加强实验室分析质量控制、优化数据处理方法等措施,可有效降低监测误差;采用平行样品分析、加标回收试验、实验室间比对等多种方法,可有效验证监测结果的可靠性;建立完善的质量保证体系,对确保监测数据的准确性具有重要作用。后续工作中,还应持续优化各项技术措施,不断提升监测数据的准确度,从而为水环境监测工作提供更可靠的数据支持。

参考文献

[1]马思遥.水环境监测技术与监测质量控制要点研究[J].黑龙江环境通报,2024(12):59-61.

[2]林福明.浅析水环境监测存在的突出问题及对策建议[J].皮革制作与环保科技,2024(21):56-58.

[3]白中钦,李梦超.水环境监测技术分析与监测质量控制要点研究[J].皮革制作与环保科技,2024(20):39-41.

[4]罗佳杏.水环境监测技术分析与监测质量控制要点研究[J].全面腐蚀控制,2024(10):72-74.

[5]肖宇,张大鹏,刘本涛.水环境监测的质量控制与保证措施分析[J].黑龙江环境通报,2024(10):72-74.

(作者单位:石家庄市藁城环境监控中心)