文/邓京红

盛夏季节,走进江西省兴国县龙口镇塘背小流域,但见群山万壑郁郁葱葱、绿浪滚滚,使人彷佛走进了绿色的海洋。

可谁能想象得出,这里曾经因严重的水土流失变成了寸草不生的“不毛之地”,成为当地人逃之不及的人间绝境,国内外专家考察后惊叹这里是世界罕见的“江南沙漠”!再不从根本上进行治理,兴国很可能要“亡国”!

山穷水尽处,凤凰涅槃时——这是兴国县的一个缩影。重整山河,改天换地,跟随着共和国前进的步伐,素有光荣革命传统的兴国人民,在70多年的漫长岁月里,不屈不挠,锲而不舍,谱写了一曲气壮山河、感天动地的绝世华章。

全国水土保持生态建设示范小流域——方太小流域万亩脐橙园。

严酷的现实

兴国县地处中亚热带南部,雨量多且强度大,地表组织比较疏松,植被一旦被破坏,极易引起水土流失。毛泽东同志在1931年所作的《兴国调查》中写道:“这里的山是走沙山,没有树木,山中沙子被水冲入河中,河高于田,一年高过一年,河堤一决便成水患,久不雨又成旱灾”“走沙山是没法子种树的”。

由于战争等人为因素,兴国县水土流失愈演愈烈,陷入恶性循环。至1980年,全县水土流失面积达1899.07平方公里,占山地面积的84.8%,年均流失泥沙1106万吨,被带走的养分55.22万吨。全县大小河流普遍淤高1米以上,县城潋江东门码头原有十八级台阶悉数被“埋没”;容量55万立方米的隆坪乡龙下水库建成不到10年就被淤平;24.8万多亩水田有8万多亩成了“落河田”;另有近23万亩耕地变为靠天吃饭的“望天丘”。

山地植被覆盖率只有28.8%,强度以上流失山头植被覆盖率不足10%;森林覆盖率更低,只有22.7%,活立木蓄积量仅有51万立方米;10年树龄的马尾松不足1米高。绝大部分山地沟壑纵横、基岩裸露、砂砾遍地,一只老鼠爬过都能看得清清楚楚。夏季地表温度有时高达75.6℃,把一个鸡蛋埋在山上半小时就熟了。

英国皇家学会查理斯爵士现场考察后惊称:“兴国水土流失是世界罕见的!”

“光山秃岭和尚头,洪水下山遍地流,三日无雨田龟裂,一场暴雨沙满丘。”河道、水库淤塞,水旱灾害频发……“山无树、地无皮、河无水、田无肥、仓无米”是当时兴国水土流失的真实写照。1980年,全县农民人均纯收入不足100元,成为全国贫困程度最深的县之一。

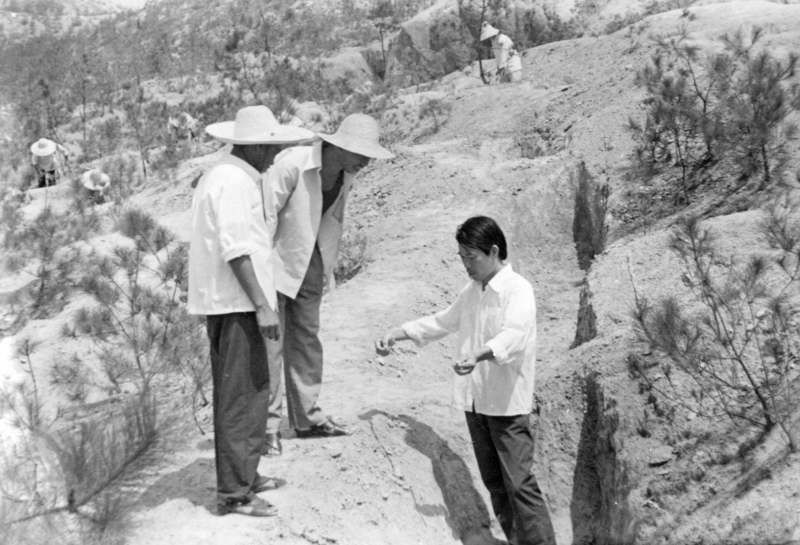

龙口乡组织大批群众上阵治山造林(1985年)。

说起那时的困苦,已退休10多年的全国劳模邓经镗记忆犹新——在“江南沙漠”腹地龙口乡塘背小流域,百姓不仅缺粮,更缺柴,人们为了解决烧柴问题,只得扒松针、割芦箕、铲草皮,直至挖草根,结果越刨越光,陷入不断升级的恶性循环之中。整个大地,就像一个重度烧伤面积达80%以上的病人,千疮百孔、惨不忍睹。导致“砍柴要出国(兴国),挑水要离乡”。许多农户无奈地背井离乡、举家外迁,乌石岭原人口上百,最后仅剩两户人家。

何时还我山清水秀、林茂粮丰?成为时任龙口乡林业水保员邓经镗的最大梦想。

艰难的探索

红土地儿女没有躺在历史的功劳簿上“等、靠、要”,而是发扬自强不息、自力更生的精神,奋起投入到一场水土保持人民战争。新中国成立之初,兴国县委、县政府就发出《关于目前水土保持工作的指示》,并率先成立了全国第一家县级水保机构,全力向水土流失宣战。

在毫无先例可借鉴的情况下,兴国人民采用挖“向天池”“鱼鳞坑”“水平沟”及“筑谷坊”“一锄法”栽种马尾松等方法,进行专业队治理的尝试,结果成效甚微,这山没有治好,那山又流失。由于没有找到科学的方法,根本无法遏制不断蔓延的水土流失。

党和国家也没有忘记兴国这片为共和国诞生作出过巨大牺牲和贡献的红土地。自1951年江西省水利、林业部门在兴国县荷岭村设立“江西省水土保持试验区”开始,先后在兴国组建“江西省水土保持试验推广站”“赣南水保科研所”“江西省水土保持研究所”等一批水土保持试验、研究、推广机构。中国科学院南京土壤研究所、地理研究所、植物研究所,以及江西省科委和有关部门的科技人员陆续入驻兴国蹲点。

必须尽快缚住这条失控的“恶龙”!1980年,全国水土保持协调小组根据兴国严峻的水土流失状况,果断决定由水利部牵头,派出专家组帮助兴国开展水土流失治理。首先查明原因,并找到有效的治理方法,然后迅速组织试点并加以推广。

为了探索因地制宜、对症下药的治理对策,水利部首先将龙口塘背小流域作为全国第一批综合治理试点,并立即成立了以长江水利委员会牵头,省、市、县组成的综合治理领导小组,派出了以高级工程师周录随为主的技术指导小组进驻随即成立的塘背小流域试验观测站开展工作。

塘背小流域水土流失治理试点成功与否是兴国县能否从根本上治理“江南沙漠”的关键。技术指导小组结合前期的全面深入调查,从总结前30年经验、教训入手,制定出包括山水田林草能在内的综合治理方案,并迅速发动群众边试验边治理。经过反复试验、实践,将环山水平沟改为坡面竹节水平沟,成品字形排列,由于长度变短,能保持水平,沟埂不易崩塌,在坡面形成无数小蓄水池,达到降雨被全部拦蓄在坡面上,然后逐渐渗入土中,从而提高了土壤的含水量和抗旱能力,为重建植被创造条件。与此同时,实行工程措施和生物措施相结合、乔灌草相结合、治理与封禁相结合,取得了有史以来的最佳治理效果,试点获得巨大成功,长期困扰兴国的技术瓶颈终于被突破。其“南方花岗岩剧烈侵蚀区综合治理研究成果”获水利部科技进步二等奖、国家科技进步三等奖,成为国家科委“九五”期间科技推广项目,迅速在南方乃至全国推广。

永丰乡荷岭村治理前、后景象。

全民的力量

1983年,兴国县被列为首批“全国八片水土保持重点治理区”。

国家的重视和支持,让有着光荣革命传统的兴国人民倍受鼓舞,他们又像苏区时期扩红支前那样,举全县之力展开了一场气壮山河的治理水土流失的全民战争。

立下愚公移山志,重整山河换新天!60万兴国儿女众志成城。

“不抓水保的班子不是好班子,不抓水保的干部不是好干部!”“一任接着一任干,一任干给一任看!”“几任书记一本经,几任县长一道令,几大班子一股劲,治山造林步不停!”县委、县政府号召掷地有声。

每年县委、县政府召开的第一个会议就是治山造林动员大会,县委书记给乡镇党委书记授“治山造林锄”,乡镇长向县里递交“治山造林军令状”。

全县总动员,全民尽义务。从县委书记、县长到一般干部职工,每人每月缴交工资的1%作绿化费,弥补治理资金的不足,同时每人每年必须参加义务治山50个劳动日;农户治山,只发工具补助费,3年不治的吊销责任山并加收荒芜费。

一场规模超级宏大的人山大战在全县2000多平方公里的山上如火如荼地展开。红旗猎猎,山歌声声,号子阵阵,银锄闪闪,钢钎铮铮,炮声隆隆……

邓经镗仿佛看见了苏区时期在“扩大百万铁的红军”的号召下,兴国80%的青壮年参军参战的情景。如今,作为一名处在“江南沙漠”腹地的龙口乡水保站站长,第一次感受到自己梦想的大门已经开启,怎能不心潮澎湃、热血沸腾?

责无旁贷,一马当先!由于前期已作了大量的调研和准备,邓经镗暗下决心一定要杀出一条血路来,为全县做好示范、树好标杆!

既当“指挥员”,又当“战斗员”,规划设计、施工放样、检查验收……邓经镗像一个高速运转的陀螺。盛夏时节,头上烈日烤,让人无处躲藏;脚下砂砾烫,让人无处立脚。身上流油,汗水在衣服上结了一层厚厚的“盐霜”,像硬邦邦的牛皮铠甲,在身上磨来磨去,如伤口撒盐,又痒又痛。山坡陡峭,砂砾滚滚,稍不留神就连人带砂滚下山坡。劳累一天下来,晚上睡觉又像进了炼狱,只要一接触到草席,就像刀割一样疼痛。每当这时,邓经镗就用抛头颅、洒热血的先辈英烈激励自己,化疼痛为斗志,次日一早又满血复活投入新的战斗。

长期超负荷的劳累、重压终于让邓经镗病倒了。初时他以为只是太过疲劳而已,没想到越来越重。当很多人认为他生命垂危时,他放心不下的却是治山,在日记中写道:“如果山能变绿,水能变清,群众生活变富裕,即使牺牲了自己的生命,我也死而无憾。因为,这是我一辈子的追求、一辈子的梦想!”

站长身先士卒,龙口上阵的3000多名劳动力,人人像猛虎,拼尽全力和荒山厮杀。地整好了,但另一项同样艰辛的任务又摆在面前。按工程概算,每亩山地要挖去80方砂砾、回填20方客土改良土壤,要把这么多客土一担一担从山下挑到山上,其艰难可想而知。然而,男女老少一鼓作气,挑的挑、抬的抬,一担担、一筐筐,像蚂蚁搬家一样,源源不断地把客土送上山。

蛰龙已惊眠,一啸动万山。作为“江南沙漠”核心区域的龙口,两次被评为“全国水土保持先进单位”,在其“龙头”带动下,全县治山造林战斗风起云涌,高潮迭起,鏖战正急。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

凌源崩岗治理前、后景象。

80岁的老人上山了,中小学生上山了,还有全家男女老少齐上阵,把锅碗瓢盆搬到山上来的。

外出的人回来了,外迁的人也回来了,其中有老干部,更有老红军、老将军,一起加入了治山造林的队伍。

龙口乡中岭村邓宜煋放弃乡政府炊事员的好工作,带着妻子向下岭坝350亩荒山宣战。寒暑易节,风霜雨雪,一年到头挖山不止,甚至大年三十还在山上,一干就是20多年,用坏了110把锄头、90多把镐铲,长2米、深1米、宽0.6米的竹节水平沟挖了6000多条,种植不同树木100多万株,使不毛之地变成绿树成林、花果飘香的世外桃源。他的房子先后经历了稻草棚、油毡棚、土坯房、砖瓦房、钢混房的变迁。

“红军村”里的老红军每年都争先恐后上山造一片“红军林”。

老红军揭恒田,回到家乡,干脆把房子建在山上,率领全家治山造林。年近八旬的他带着一个绿色梦,长眠在自己战斗过的地方,守护着100多亩浸透自己血汗的茂密山林。

老将军李佐玉回来了,专门在老家鼎龙乡麦鹅村住下来,和警卫员一道上山打穴,绿化荒山,种植柑桔。他一住就是几年,像一面旗帜高高飘扬在山头。

锄头秃了一把又一把,扁担断一根又一根,皮肤蜕了一身又一身,血泡破了一个又一个。跟烈日抗衡,与霜雪较量,和风沙拼杀,“将军县”英雄儿女在跟水土流失的“肉搏战”中“杀”红了眼。仅第一期重点治理的10年,全县累计投工3330万个,完成土石方2454万立方米,可垒成2米高、2米宽的长堤6135公里;开挖竹节水平沟4.3万多公里,连接起来可绕地球1周以上;植草10万多亩,植树200多万亩3亿多株,平均每个劳动力植树1500株以上;累计拦蓄泥沙2864万吨,相当于建库容100万立方米的小(一)型水库29座。

在治理水土流失的第一期战役中,兴国县总投入1.92亿元,其中,国家投入资金1642万元,占8.3%;地方财政配套资金1508万元,占7.8%;群众投劳折款达1.61亿元,占83.9%。

条条“黄龙”被制服,片片绿洲在会合。

这是惊天动地的绝世华章。1990年9月,在全国八片水保重点治理区第七次会议上,水利部领导发出了“去兴国、看兴国、学兴国、兴祖国”的号召。

次年金秋10月,全国八片水保重点治理区第八次会议在兴国召开,充分肯定了兴国治理“江南沙漠”已走出了成功的一步。

杨村崩岗治理前、后景象。

全力的守护

治山造林首战告捷,但兴国县不敢有半点大意,因为曾经有过“年年造林不见林”终致治理失败的教训。兴国痛定思痛,深知“三分种七分管”的道理,在治理的同时就把预防管护作为“重中之重”纳入干事日程。

兴国县首先在机构设置上进行了别具一格的创新。一是专门设立正科级行政机构;二是全国第一个专设预防监督机构,每个乡镇设立水保管理服务站,组建县、乡、村、组四级管护组织和由2600名林业水保管护员组成的管护队伍;三是将县农村能源办划归县水保局,组建了106人的节柴灶和沼气池技工队伍。

只有解决好生活燃料问题,才能顺利实施封山育林,必须双杆齐下、两措并举。于是迅速同步打出“两张牌”:第一张是“燃料”牌,推出了“一种二建三改四推”,即房前屋后大力种植巴茅、胡枝子等草灌植物,大力建设沼气池,大力改建节柴灶,大力推广烧煤、太阳能和光伏发电;第二张牌是“管护”牌,通过人民代表大会推出《乡规民约》,简单归纳就是“一宣传二教育三放电影四杀猪”,这是视情况逐步升级的处罚措施,对第一、二次违反的进行宣传、教育,第三次违反则给予罚款放电影的处罚、放映前还要做检讨,第四次违反则要接受家里的猪被宰杀罚没的最严重处罚。

芦溪村地处“江南沙漠”中心,村党支部书记邓习茭立下“生死状”,征服这块“硬骨头”后,被誉为“硬骨头书记”。对封山育林更是铁石心肠,一次,他母亲上山扒落叶,护林员发现后要烧她的竹篓以示处罚,没想到她以喝农药相要挟。从县里开会回来的邓习茭第一件事就是向管护员道歉,接着摆道理说服母亲。还有一次,她同一位乡领导上山,发现一妇女砍柴,追上去一看竟是岳母,乡领导说下不为例罢了,可他执拗地一定要将岳母带到村委会按规定罚款。

在水保法规尚不完善的时期,这种看似简单粗暴的措施,却成了法规的有效补充,起到了十分重要的作用。违规是高压线,树叶都不能乱动一片的意识,在群众心中扎了根,化成遵规守约的自觉行动。

与此同时,“燃料”牌也打了漂亮仗。大力发展甘蔗种植5万多亩,使群众既增收又增加了燃料来源。同时,几乎家家农户房前屋后种了草灌植物,既起水保作用又增加了燃料。首创赣工型省柴灶,独创强回流水密封半球沼气池。全县建节柴灶11.5万个,占农户总数的98%;建沼气池25730个,总容量5.3万立方米,可推广农户基本全覆盖。

通过开源与节能结合,基本解决了群众生活燃料问题。全县每年减少林木砍伐量20多万立方米,从根本上巩固了水土流失治理成果,被国务院授予“节约能源先进县”。

同时,兴国县水土保持监督的大量实践,以及全国第一个制定的水土保持条例等系列制度,为后来《水保法》的制定出台提供了宝贵的第一手资料,兴国县水保局也被评为“全国水保执法试点先进单位”。

全面的提升

不仅要“卫国”,还要“兴国”。世界罕见的水土流失问题得到基本控制后,兴国没有懈怠,也没有自满,而是与时俱进、乘势而上,更加踌躇满志实施第二期治理,投入到由单纯治理向开发治理的转变,努力实现生态效益与经济效益的双丰收,在山上再造一个高效益的兴国。

为了进一步激发人民群众治理水土流失的积极性,县里专门制定了“谁治理,谁开发,谁受益,经营权允许转让和继承”“山地入股或租赁给他人开发,自有收入之年起,每年以实物量的6%作为租金或红利”等一系列优惠政策,再次掀起了治理水土流失的热潮,大批当年无奈外迁的农户也纷纷迁回故乡,加入了治山治水、治穷致富的滚滚洪流。

崇贤乡生态茶叶基地。邓京红 摄

短短十几年,全县涌现治理开发5亩以上的水保专业户1510个,治理开发1亩以上的农户3.5万户。一个个千亩脐橙园、万亩脐橙基地及遍布全县的油茶基地,一批批“果业大户”“油茶大户”如雨后春笋遍地开花。如今,全县已有油茶66万亩,成为全国有名的“中国油茶之乡”;已有脐橙16万亩,还有杨梅、茶叶等4万亩,走出了一条生态治理和经济协同发展的新路子。真正实现了“山顶绿树戴帽,山腰果茶环绕,山下猪沼环保”。

近年来,兴国县又采取巩固与创新驱动、治理与开发驱动、改善环境与小工程驱动、水保文化与建设美丽乡村驱动等“四轮驱动”协同发力,大力推进水保生态建设,涌现了一大批水土保持生态示范村及全国水土保持生态环境建设示范小流域。同时启动了山水林田湖生态保护修复工程崩岗侵蚀劣地水土保持综合治理项目,使全县水土保持生态环境建设更上一个新台阶。

塘背小流域(1985年)。

塘背小流域(2021年)。

几十余载愚公移山,半个多世纪女娲补天。兴国救“亡”兴“国”之战,功昭日月,感天动地,兴国人民在这场改天换地的旷世之战中再创了“第一等工作”。2023年底发布的江西省水土保持公报显示,兴国县水土流失面积下降为494.23平方公里,其中95.14%为轻度,中度以上水土流失仅占4.86%,水土保持率达84.62%。山地植被覆盖率达到82.8%,森林覆盖率达到75.36%,活立木蓄积量达到1073万立方米,增加了20倍。真正实现了“山变绿、水变清、土变肥、人变富、村变美”的目标,农民人均纯收入突破万元大关,18.1万贫困人口脱贫,彻底摘掉了戴了几十年的贫困帽。

兴国县先后被评为全国造林绿化百佳县、全国造林绿化模范县、全国水土保持工作先进单位、全国水土保持生态环境建设示范县、国家水土保持生态文明县,2023年又被评定为国家水土保持示范县。

炎炎夏日,再次来到塘背小流域这个全国水土保持生态科技示范园,顿时进入了一个清凉世界。从山顶放眼望去,但见一块块丰收在望的金色稻田镶嵌在绿水青山之间,宛如人间仙境,听,远处飘来悠扬的兴国山歌:

“模范兴国”好风光

“江南沙漠”披绿装

水保治理换新天

乡村振兴奔小康

……

(本文照片除署名者外均为周钦前摄)