文/绿色中国融媒体记者 耿国彪

6月12日,近期回国的旅韩大熊猫“福宝”度过隔离期后,在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地正式与公众见面。

当天上午,40余名学生粉丝和20余家中外媒体等候在“福宝”圈舍外的游客参观区域,翘首以盼“福宝”出场。当通往外运动场的小门打开后,“福宝”从内舍缓缓走出,在新家院子里好奇地四处张望、嗅闻、标记,在探索了一圈以后,准确找到了摆放在运动场的食物,随即悠闲享受“奶爸”用竹子、胡萝卜、竹笋精心布置的食物塔。

中国大熊猫保护研究中心副主任魏荣平表示,大熊猫“福宝”回国后适应快,喜欢吃家乡竹子。大熊猫“福宝”回国后的食谱和在韩国期间一样,主要区别是食谱中原料来源地不一样。大熊猫保护研究中心给大熊猫提供竹子、竹笋品种和韩国不同,他们会在不同季节提供不同种类的竹子,经过近两个月的适应,它现在喜欢吃苦竹竿、苦竹叶、白夹竹竿。

旅韩归来的“福宝” 李传友 摄

大熊猫“福宝”是中韩大熊猫合作交流的成果之一。中国大熊猫保护研究中心自1996年开展大熊猫国际合作以来,先后与美国、俄罗斯等国家的保护机构开展大熊猫保护合作交流,成功繁育了31只大熊猫幼崽。其中,已有23只幼崽先后回到中国。

旅外大熊猫健康状况总体良好

大熊猫是中国的国宝,是深受中外各国人民喜爱的明星物种。

我国政府高度重视大熊猫国际合作工作,不断总结大熊猫国际合作中的成功经验和有效做法,与时俱进地完善相关管理制度,大熊猫国际合作协议有关条款和内容也会及时相应地进行补充、修改和完善,为旅外大熊猫的健康和安全提供有力的法律保障。

人工育幼

中国野生动物保护协会相关负责人表示,确保旅外大熊猫得到良好的饲养护理和健康保障,始终是我国对外开展大熊猫国际合作的首要任务。去年以来,我国先后派出专家组对所有国外合作机构的每只大熊猫的健康和饲养管理情况进行了全覆盖实地核查评估。

核查评估结果显示:旅外大熊猫健康状况总体良好,个别健康欠佳的老年大熊猫得到及时医疗诊治和良好护理。境外合作机构均按照中方的管理要求和合作协议规定,制定了大熊猫健康监测、饲养繁育和疾病防治等管理规范和技术规程;严格执行每月定期向中方提供健康评估报告,年底提交年度体检报告等制度,大熊猫主食竹来源有保障,食物配比科学合理。

“我们与所有国家的合作都是一个标准、一视同仁。今年根据我国大熊猫国际合作的相关计划,除西班牙外,我国还将与美国、澳大利亚、奥地利开启新一轮大熊猫国际合作,按照中外大熊猫合作协议规定,还将在今年有序接返协议到期和幼仔到龄的10余只大熊猫。”该负责人说。

日前,中国-西班牙新一轮大熊猫国际合作开启。中国野生动物保护协会副秘书长斯萍谈及相关合作情况时说,“我本人有机会几次参加对境外大熊猫健康及饲养管理情况的实地核查评估和技术指导等工作。今年开展的中国-西班牙新一轮大熊猫国际合作情况,重点做好两方面工作。”

熊猫母子

“一是严格把住大熊猫出境关。在两只大熊猫运输出境前,中方按合作协议规定和技术标准,通过视频和派出专家组等多种方式,对马德里动物园的场馆改造计划、竹子来源保障、专业饲养管理和科研团队组建、管理制度和技术规范建立等开展技术指导和检查评估。”她表示,只有经过专家验收完全符合相关标准和要求,中方才能启动大熊猫运输出境程序。

“二是严格执行协议规定。”她补充说,在大熊猫抵达马德里动物园后,中方同机护送的专业人员继续留在动物园至少3个月,指导、协助外方专家共同做好大熊猫检疫隔离期及适应新环境的健康监测和饲养照护等工作。顺利完成检疫隔离进入常态化合作阶段后,双方严格按协议规定和管理要求,执行大熊猫月健康报告、定期回顾交流、实地检查评估等制度,落实相关合作工作机制,包括双方各2名联络人保持日常畅通联络、如出现大熊猫突发疾病或其他紧急情况均保证第一时间报告、双方开展疾病联合会诊和紧急应对等,切实保障旅外大熊猫的健康与安全。

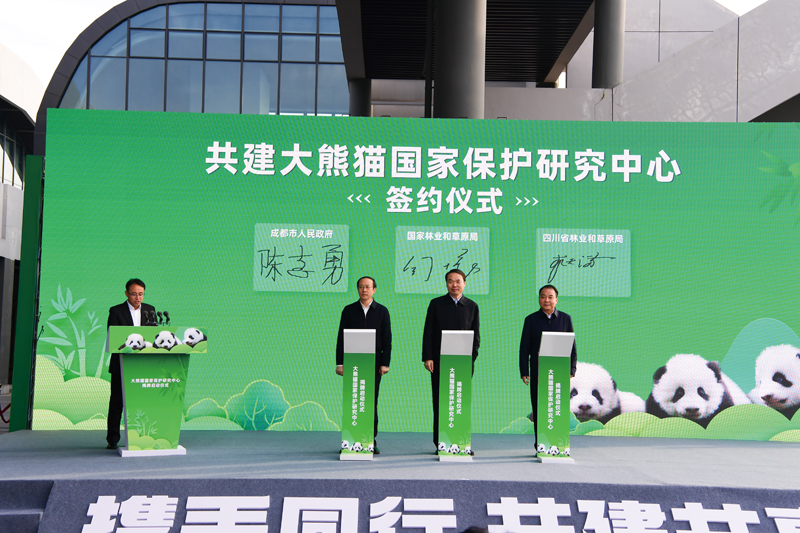

大熊猫国家保护研究中心成立

此外,中西双方主管部门还签署了监管文件,共同强化对合作机构大熊猫饲养护理、安全健康保障等工作的监督管理。斯萍表示,中西大熊猫国际保护合作得到了各界的关心重视和热烈欢迎。5月30日,中西双方在马德里动物园举办大熊猫馆开馆仪式暨大熊猫“金喜”“茱萸”与公众见面仪式,西班牙王太后索菲亚出席并致辞。据驻守马德里动物园的中方饲养员反馈,“金喜”和“茱萸”目前非常健康。

“请广大公众放心,旅外大熊猫的生活和安全健康一定能得到有效维护。建议有机会到国外的朋友可以去实地看一看,眼见为实。没有机会去国外的朋友,我们会进一步加大及时发布旅外大熊猫生活视频和信息的力度,满足公众对国宝的关心和喜爱之情。同时,不断加强大熊猫科普知识的介绍和宣传,使大家科学认识和了解大熊猫的生物学特性,也希望喜爱大熊猫的粉丝们做一个懂熊猫的真粉丝。”斯萍说。

国际合作研究意义重大

目前,我国先后与20个国家26个机构开展了大熊猫合作交流,受到各国人民的热烈欢迎,在促进民间友好交往、传播生态文明理念等方面发挥了独特的积极影响,并在大熊猫饲养繁育、疾病防治、野化放归等领域联合攻克了系列技术难题,有力支持了大熊猫等野生动物野外保护,成为世界濒危野生动物保护合作的典范。

“如今,我国大熊猫人工繁育技术取得重大突破,建立了科学优化配对繁殖、疫病防治等技术体系,全球圈养大熊猫总数达到728只,大熊猫圈养种群的遗传多样性与野生大熊猫维持在同等水平,为国际合作、科普教育、放归自然提供了有力保障。”中国科学院院士魏辅文表示,世界自然保护联盟将大熊猫的受威胁等级从“濒危”降级为“易危”,就是我国科学研究与保护管理完美结合所取得的成效。

我国于20世纪60年代开始大熊猫人工繁育,于本世纪初突破了大熊猫发情难、配种受孕难和育幼存活难等三大难题,种群得以快速增长。

长期从事大熊猫科学研究的北京师范大学生命科学学院教授刘定震说,“为保护圈养种群的遗传多样性,避免近亲繁殖,第一,我国建立了统一的大熊猫谱系,记录了每只圈养大熊猫的个体信息等基础数据;第二,每年组织专家对种群进行分析,通过计算不同雌雄个体间的亲缘系数,制定全国圈养大熊猫优化繁育年度配对方案;第三,建立全国一盘棋的繁育机制,促进各繁育机构的种源交流。经科学评估,在现有的技术条件和管理措施下,大熊猫圈养种群的遗传多样性可长期维持。”

“大熊猫等野生动物的人工繁育与野外种群保护并非相互冲突和矛盾的,而是物种保护中相辅相成、相互补充的两个方面,都发挥着不可替代的作用。”刘定震认为,只有经历过野化培训、具备一定的野外生存能力的圈养个体才可以选择性地放归野外,并非全部。

魏辅文于上世纪90年代末开始参与和美国圣迭戈动物园等机构的合作研究。

“在大熊猫国际合作初期,我们的科研能力和水平还是很低的。通过国际合作,我国在大熊猫饲养繁育、疾病防治、野外放归等领域的科研能力和水平得到了显著提升。比如,国外合作机构助力我国科研工作者攻克大熊猫‘发情难’‘配种受孕难’‘育幼成活难’三难问题;我们联合开展圈养大熊猫食物营养、疾病防控等方面的研究,有效提高了疾病的治疗能力,极大改善了大熊猫健康水平。”魏辅文说。

通过大熊猫国际合作,我国获得了先进的野生动物保护理念、技术和专家团队的支持,培训了一大批野生动物保护人才队伍,加快了我国野生动物保护与世界接轨的步伐。“上世纪80年代,中美在卧龙开展的大熊猫野外生态生物学研究,促进了我国生态学的发展、大熊猫的野外保护和人才培养,我是当时的受益者之一。”魏辅文回忆。

大熊猫赴境外开展合作,受到所在国公众的普遍欢迎。

“我在美国圣迭戈、澳大利亚阿德莱德、英国爱丁堡访问的时候,看到外国民众为了看大熊猫往往要排好几个小时的长队,这对国外公众进一步了解我国大熊猫等野生动植物保护、生态文明建设成就,传播中华文化,增进民间友好交流发挥了难以替代的推动作用。因此,与世界各国持续开展大熊猫国际合作,不仅十分必要,还意义重大。”魏辅文说。

位于成都市的大熊猫国家保护研究中心