文/ 蒋有绪(中国科学院院士)

今年6月24日是郑万钧先生诞辰120周年纪念日。我谨以此文纪念。

我在2008年就写了这篇文章,言犹未尽。现再补充一些内容。

郑老是中国著名的树木学家、植物分类学家和林学家。他的科学贡献是国际性的。他和胡先骕先生共同对王战先生在湖北利川采集到的疑似裸子植物新种,鉴定属于已经绝灭的化石属(Metasequoia),定名为 M. glyptostroboides,即水杉,轰动了世界。

郑老是中国植物志若干卷主编。他的科学贡献自有详细介绍。我这里只写我和他相处期间的一些感受。他有兢兢业业一心执着于科学研究,不计困难甚至逆境,必完成既定目标的宏大胸怀。对他我充满了崇敬。

郑老是1962年由南京林学院(现南京林业大学)到中国林业科学研究院任副院长的,并主持森林植物室的工作。在郑老来院之前,我就怀着对“大师”的敬仰之心,崇拜他在树木学、森林地理学,特别是对裸子植物分类和对活化石“水杉”定名的种种贡献。1962年后,虽然同在林科院,但我始终没有机会与他在业务上直接相处、面聆教诲。他曾经和我谈起过,希望我在树木学上也做点工作。因为他到林科院是只身而来的,没有带一个助手,而我是北京大学生物系植物专业毕业生,跑过不少野外,才承蒙他提到此事。可是,我当时在森林经营室,正为开辟由前苏联学习回来要开展的森林长期定位生态观测领域而努力,同时也要参加主持经营室的吴中伦先生在大兴安岭采伐更新的考察活动,就没有余力再参加植物室的工作。这段时期直至“文革”动乱前,都没有与郑老直接共事。他对青年人,特别是他喜欢的人,常常交谈,吐露心声。他的品德一直教育着我。他为人敦厚,正直,语言和行动都朴实无华,从不会有对自己的宣扬和炫耀之意。他深思熟虑,谨慎从事,一旦考虑成熟,就会坚持。无论是学术上的观点还是工作上的原则,一般不轻易让步。受当时时代所限,知识分子在具体追求上难免有壮志难酬的时刻。但他会顾全大局,爱国爱党爱人民,忠心耿耿,政治态度鲜明,平时学习文件、领会中央精神十分认真。使我感触最深的是,他始终不渝,任何时刻都在强调科技要服务于国家、服务于人民。当时比较流行和形象的提法是“任务带动学科”“理论联系实际”。他把树木学、森林地理学的知识转化成为理论指导中国林业生产实践,身体力行,一直没有停止过。

他在南京林学院曾主持过国家的“林业科学技术发展规划(1957~1969年)”就有力证明了这一点。到林科院后,他一直身先士卒,到全国各省(区)生产第一线,深入调查了解速生丰产林存在的问题,看发展什么树种,如何发展,如何使之速生丰产。他始终思考着。他提出要编著《中国主要造林树种技术》一书。这涉及全国各省(区),动员200多个单位,500余科技人员参加。可惜“文革”动乱使之停顿受阻。他被迫和我们一起下放。直到“文革”后期,郑老才重新回到了所谓“中国农林科学院”的林业部门。他力排万难,包括经费上的拮据,坚定地恢复“中国主要造林树种技术”一书编著工作。参编人员仍未完全摆脱“文革”的阴影。他当时连助手也没有,就请南林的助手来京帮忙。恰在此时,我终于有幸参加到郑老对此事的组织管理工作中。在郑老的提议下,我作为自由人参加了他的管理事务性工作,由此认识了不少郑老的学生。如优秀的树木学家朱政德、向其柏、洪涛等人,深知他桃李满天下,学术威望盖天。在这期间,郑老收集的210个树种中有不少是灌木。这些正是后来“三北”防护林,特别是高寒地区退耕还林、荒漠化治理工程所需要的灌木种资源。他还重视沙棘和文冠果等当时并不起眼的灌木种,说它们的油非常有价值。过去老和尚在寺庙旁种上几亩文冠果,就靠它吃油。如今文冠果已被列入生物质能源树种之一。该巨著于1978年“科学的春天”来临后旋即出版。这是郑老远见过人、排难坚持、在“文革”十年科技沉沦后万物待兴时奉献的巨大科学财富,有着划时代的贡献。

郑万钧教授

另外值得提及的是,我还有幸参加了郑老为之奋斗的另一部巨著《中国树木志》的编撰。这是他在“文革”前就立下的第二个心愿。他让我参加了其中第一卷的开卷篇“中国主要树种区划”一章的编写。我没想到郑老会让我写此章的第一稿。他鼓励我,说我跑过不少林区,有感性认识,也有理论上、规律性上的认识。我担心地说,毕竟只跑过一部分林区。他让我参考其他人的文献,包括郑老自己的文献,先把第一稿写出来,以后就由郑老一人亲自修改补充完稿了。期间,最使我惶恐的是绝不能在植物名上出差错。困难的不是群落和树种分布的规律性描述,而是细致描述中的具体树种或植物的中文名、拉丁学名的准确性。为此,我常常查阅资料直到得到他十分肯定时才罢休,总算没有出太大差错。为了参加郑老的《中国树木志》,我就没能参加吴中伦先生主编的《中国森林》巨著。吴先生经常跟我谈中国森林地理分布规律的认识,但他未主动提出让我参加他的工作,可能是让我专心为郑老完成好任务。

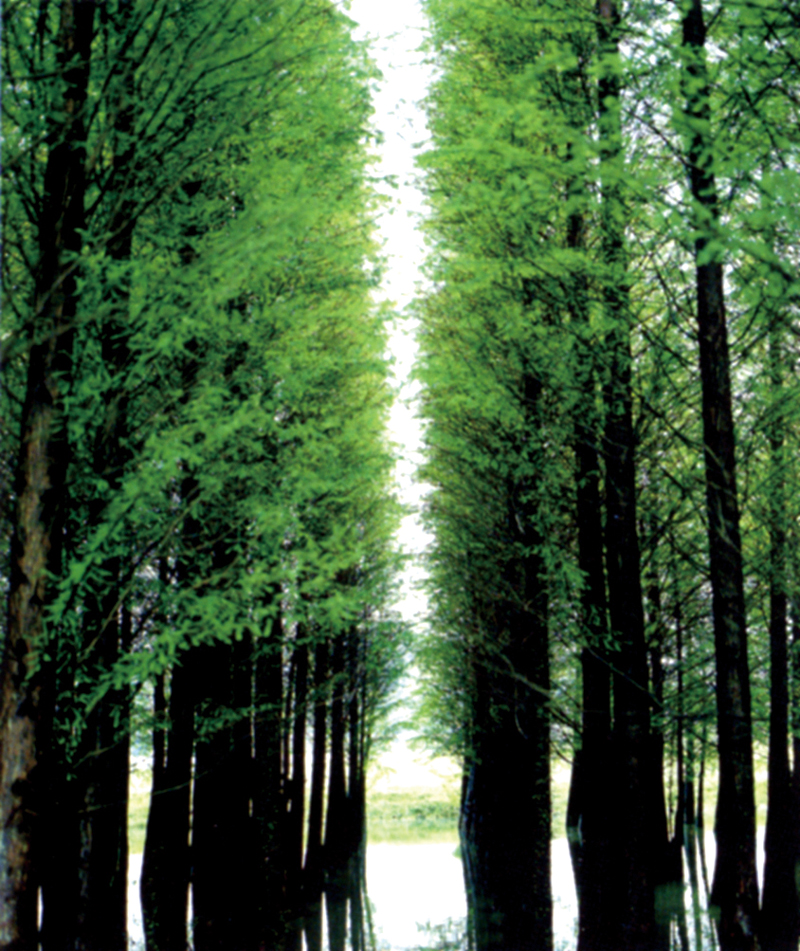

水杉

蒙古沙棘

郑老的不多言、只务实的性格给我留下了极深的印象。使我最受感动是,他在“文革”期间受灾难时的宽广胸怀。他作为大师级人物和我们一起下放到广西劳动。尽管当时有些年轻人都没去,却留不下这样的大师。他分配在打扫厕所一组。他每天挑水(其实可由同一组的年轻人来挑),摇摇晃晃地走着,我们看着不忍,劝他。他说,没事,锻炼嘛。他的大儿子受迫害致死。他肯定伤心不已,但从不提及一句话。他采取了隐忍的态度,因为他还要完成自己未尽的事业,造福于林学、植物学科研事业,造福人民,造福后代。这种隐忍的心态背后,需要承受多大的心理压力,无人可以想象。后来,他终于实现了自己的 宏愿。

为了纪念他的丰功伟绩,经中央有关部门批准,林科院为他塑了铜像(当时相关规定严格)。开始,我觉得铜像在大院的圆柏、雪松林下光线不太好,后来人们夏天都来乘凉,带着孩子,邻家大院的人也来,使我感到郑老依然活在人间。他的贡献犹如森林给人类带来了庇护、清净和安宁。