文/任 敏 供图/北京建筑大学

近古稀之年,北京建筑大学教授、长城文化研究院常务副院长汤羽扬又有了新目标——探索长城研究性修缮。

2021年,为进一步加强长城保护工作的研究,北京在全国率先启动长城保护研究性修缮项目,延庆区大庄科段长城、怀柔区箭扣长城成为首批试点。

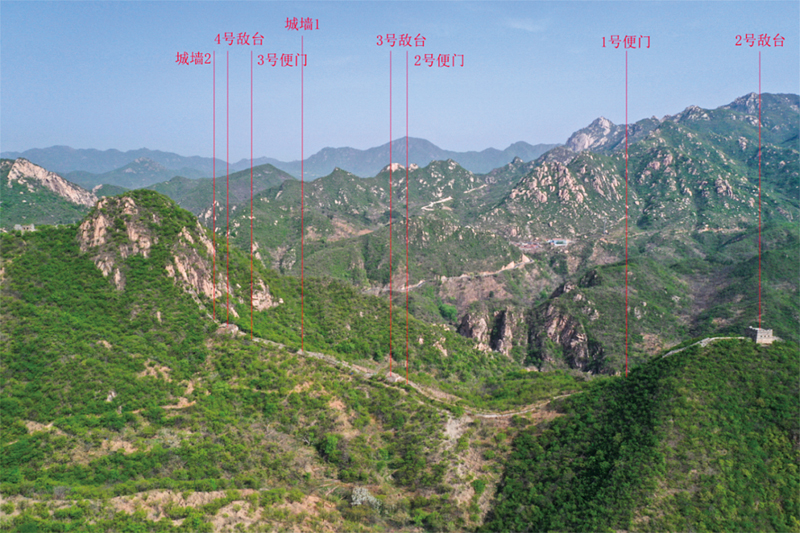

汤羽扬正是大庄科长城项目的负责人。修缮范围主要涉及大庄科3号、4号敌台以及2号敌台至5号敌台之间墙体。与以往保护工程不同,该项目首次在勘察前期引入考古,并探讨将考古、遗产保护、结构、材料、植物、水环境、测绘、数字化等多学科协同研究贯穿全过程。在短短的8个多月里,项目取得了可喜进展。一条长城古遗址研究性修缮的创新路径越来越清晰。

亮点:勘察前期引入考古发掘

深秋时节,北建大校园,黄澄澄的银杏叶璀璨炫目。在第12期明湖论坛上,面对一众长城研究专家学者,汤羽扬娓娓讲述大庄科项目最新收获。

一个公众普遍共同关注的问题首先被抛出——研究性修缮到底是什么?在汤羽扬看来,“这是文物保护的一份初心。”长城研究性修缮在北京乃至全国是第一次,但在文化遗产保护领域,这样的先例早已有之。她细数历史:1935年天坛维修时,有一群专家团队在现场开展研究;南禅寺大殿维修,有溯源研究、勘测分析等实例;故宫大修也有研究性工作……

大庄科长城考古发掘位置示意

她说,在项目中,我们的研究主要涉及三个方面,即长城本体、长城病害及长城赋存环境,现场工作时考古、测绘、结构、材料、植物等多学科研究团队深度参与、协同推进。其中,引入考古发掘参与长城保护工程,是这个项目的突出亮点之一。

延庆大庄科长城3号敌台考古发掘前场景

2022年3月至6月,北京市考古研究院对大庄科长城3号、4号敌台及局部边墙展开考古发掘。

延庆大庄科长城3号敌台考古发掘后场景

北京市考古研究院副研究员尚珩全程参与本次考古。他说,发掘历时75天。采用了整体发掘与局部探沟发掘结合的方法。其中,敌台内部、顶部采用整体发掘,敌台基础放脚、便门、长城墙体采用探沟发掘。发掘面积共计600平方米,清理2座敌台,1段墙体,3座登城便门。

珍贵的考古到底有哪些新发现?

考古队明确了此处长城的建筑形制。

3号、4号敌台建筑形制基本一致,均为空心敌台,骑墙而建。敌台台基外侧包砌条石,共13层,条石外露面錾刻平整,其他面仅进行简单的修整未錾刻。台基内为石块夹土为芯。中层空心部分为砖砌。

长城墙体为“石脚砖顶”结构,墙身采用条石垒砌,顶面存有1至2层衬砖,其上面层铺墁方砖。墙体顶部内外两侧均修建有垛口墙。

3座登城便门,均为“沉降式”。考古队还揭示了长城的工程做法。

3号至4号敌台间长城墙体、2号至3号敌台间长城墙体西段修建时开挖有基槽。这是首次明确发现营建长城墙体开凿基槽的实例。通过分析4号敌台的工作做法,考古队确认,这是首次发现营建敌台前,通过垂直面与地平面双向开凿自然山体进而构建敌台基础的实例。

现场的文字砖和界碑,则揭秘大庄科长城的 “生辰”。

延庆大庄科长城4号敌台考古发掘前场景

综合敌台和墙体上的 “右车营”款戳印文字砖以及发掘出土的“右车营秋防工尾止”施工分界石碑等信息。研究人员推断,3号、4号敌台的营建时间为万历初年,距今约450年,连接敌台间的长城墙体修建于天启初年,二者跨度近半个世纪。“与以前更多关注于长城的营建和使用不同,这次我们特别注重解读其坍塌过程。”尚珩谈到,考古队借鉴了灰坑的“二分之一”发掘方法,清理空心敌台内部,观察坍塌物堆积形态和构成,大致复原出3号、4号敌台废弃和倒塌的时序。

延庆大庄科长城4号敌台考古发掘后场景

变化:多学科全程协同作战

大庄科项目如何突出“研究”二字?从团队阵容可见一斑。项目从启动之初便形成协同模式,以考古挖掘为开端,多学科研究为手段,数字化跟踪记录为保障。

北建大多科学团队的资源优势和学科实力,让汤羽扬有底气将多学科协同研究融入项目全周期,打破以往修缮中各专业各管一段的模式。“我们将现代实验的方法引入全周期,相当于在把实验室搬到了长城之上。项目全过程都以实验方法为主,不同学科团队联手为长城开展深度体检,以便为设计施工提供精准参考依据。”

修缮长城,材料是首先要面对实际问题。勾缝用什么材料?是否需要添加糯米浆?灰浆中有哪些成分?这些谜团,过去主要靠经验。而这次,北建大王琴团队以现代科学实验的方法,给出更多具有参考价值的答案。

研究人员选取大庄科长城2号敌台5处不同位置的灰浆开展实验,以研究长城灰浆成分配比和性能表现。

经过测试物相组成、物相含量、孔隙结构、微观形貌、有机添加物等,研究人员得出结论:大庄科长城传统灰浆全部为纯气硬性石灰灰浆,未使用骨料组分。此处传统灰浆所用石灰为镁质石灰,在后续的保护工作中应加强对灰浆的定期检测,以避免灰浆受环境因素影响发生性能失效。此外,该段长城传统灰浆中未发现糯米等有机组分的使用。

在结构方面,北建大杜红凯课题组采用无损检测技术,测试长城建造材料强度,分析典型性结构损伤成因及破坏机制的分析,预测结构损伤发展趋势,并针对结构性病害提出加固措施建议。

课题组采用探地雷达、超声、回弹、贯入等无损检测手段,检测长城基础密实性、青砖和灰浆的强度,并结合实验室破损检测数据,形成了明长城青砖的无损检测测强曲线。未来,相关方法和技术也可直接应用于其他砖砌长城的检测和修缮中。

值得一提的是,大庄科项目的管理方式更加先进。采用了全周期数字化跟踪记录的方式,可做到修缮过程全程记录,并全部回溯。登录“文物数字化与健康管理系统”,工作人员既可记录考古发掘、设计、施工等进展,又可看到长城保护员的日常巡检记录。

项目现场有4个摄像头,能够实时展示现场状态。借助无人机航拍与数字建模之力,研究者还能更加立体直观地展示大庄科长城的原貌。

特色:善待长城墙体植物

保护维修长城,一个不可回避的争议话题是,长城墙体顶面植物,到底是全部清理,还是选择性清理?其依据又是什么?

北建大潘剑彬团队从景观植物学角度切入,对大庄科长城2号至5号敌台之间墙体顶面植物开展现状调查和定量评估。

2021年7月至2022年5月,将近一年时间内,研究团队多次对大庄科长城对墙顶面植物展开详细踏查,他们详细记录墙顶面生长的植物的种类、规格、生境等相关生物信息,拍照测量植物所造成的裂缝大小、数量等数据,并访问周边村民,详细了解长城植物的生长历史、清理历史及方式。

经统计,共调查到36种植物,其中乔木10种、灌木11种、草本15种。

团队尝试利用层次分析法,建构长城墙体顶面现状植物综合评价模型,对植物进行定量化综合评价。36种植物经打分评级后被划分为3个区间,对于每个区间的植物给予修缮建议。例如:

综合评价Ⅰ区间的1至2年生及多年生草本及低矮灌木植物破坏性相对较小并具有较高保留价值。该类植物在单位面积内能够形成“软覆盖层”,为减缓长城墙顶面风化及冻融、日晒提供保护。

综合评价Ⅱ区间的植物生长特性特征显著,多为墙顶面中部范围的乔、灌木种类,其根系对长城墙顶面的破坏影响逐步明显,但其应用价值有所提升。修缮过程可对破坏影响评分较低的植物进行适当清整,保留景观性较好的单株或群落。

综合评价Ⅲ区间的植物主要为靠近墙体边侧区域的乔、灌木种类,生长状况好,根系发达,但对墙体外包砌体结构存在水平及垂直方向的严重威胁,例如可能导致外侧墙体歪闪、空鼓以致坍塌等,保护中予以清除并做好后续残留根系处理。

进展:“最小干预”下足绣花工夫

2019年,文化和旅游部、国家文物局联合公布《长城保护总体规划》,对于长城的现状,规划明确:长城是古建筑与古遗址两种遗存形态并存、以古遗址遗存形态为主的文化遗产,并具有突出的文化景观特征。此后,规划中提到的“不改变原状”“最低程度干预”“预防为主”等原则逐渐成为长城保护领域的共识。

大庄科长城修缮之所以备受关注,原因在于,它意味着长城保护理念转变——由注重抢救性保护,向抢救性与研究性、预防性保护并重转变,由注重文物本体保护,向注重文化生态、遗产地环境的整体保护转变。

“我们勘察时在想,虽然知道它是遗址,但具体的保护方法并不清晰,可以说是一边做一边试探。”汤羽扬笃定的是,修长城,一定是“传统工艺+科学技术+研究创新”。她希望通过一些创新的技术方法,真实、完整地保存长城承载的各类历史信息和沧桑古朴的历史风貌,而不是简单地“新建”或者拆砌重修。

为了保护长城的真实面貌,留存历史痕迹,大庄科项目在细微之处下了很多“绣花功夫”。

项目实施中特别强调对散落材料的重砌使用,除灰浆外原则上不增加新的砌筑材料,同时提出“零”垃圾的概念,在保留“遗址状态”方面做了一些尝试。

延庆大庄科长城

汤羽扬清晰地记得一个经典例子。3号敌台部分歪闪的墙体已经变形,勾缝消失。施工队伍操作时重新勾缝,重现了荞麦棱。“我一看,快哭了!这种做法是误读,老百姓一看会质疑。都变形了,怎么还勾这么好一条缝,肯定是后砌的。我要求去掉,就保留原来的模样,那是历史的信息。”

大庄科长城近边墙范围植物

大庄科长城营建之初,敌台上的条石是经过层层筛选,每一层并不是同样高度。将坍塌在地面的条石回砌时,汤羽扬要求,这些条石不能简单地放上去,需要量好每块条石的尺寸,确定是在同一层之后,再回砌;她提出,局部缺失的铺墁砖可采用旧砖加工的砖渣进行填补。

多学科团队的诸多新发现,直接用来指导施工。汤羽扬分享了一处细节:结构团队对3号敌台实体建模,研究相同工况下有无挡土时敌台破坏情况。结果显示,在有挡土情况下敌台较为安全,无挡土的情况下敌台南侧城墙可能倒塌,于是保护工程采取了保留现存堆土的方式,不对敌台进行拆砌。

此外,根据结构的计算,倾斜小于12°的砖墙采取填芯处理整体归位的方法,而尽量少地采用拆砌的方法。

通过大庄科长城研究性保护项目,北建大长城文化研究院团队一边探索,一边总结经验。与之前维修工程相比,汤羽扬发现,“以前我们理性的实验介入太少,更多的依赖于经验;另一问题是,技术队伍不稳定,设计、施工等传承做得不好。”

今年秋季,经过45天工期,大庄科长城经考古发掘部分已大致修缮完工,包括3号敌台、4号敌台、3座便门,以及10米长的墙体。汤羽扬介绍,明年还要继续修两个敌台的地面以及长城墙体,预计2023年底项目完工,届时该段长城的原貌将露出真容。

她透露,团队计划推出长城维修工程考古工作指南,及时出版工程报告,系统总结本次研究性修缮项目的经验和模式,以供后续项目参考。

延庆大庄科长城3-4号敌台间长城墙体考古发掘结束后场景