文/康敬宁

摘 要:工业发展与农业生产导致的土壤污染问题日益严重,生态修复技术凭借环境友好和成本低的优势,已经成为治理土壤污染的重要手段。一项为期24个月的实地试验表明,在重金属污染场地种植超富集植物东南景天,并接种特定的根际促生菌,土壤中的铅、镉、铬去除率分别实现了67.8%、58.4%、52.3%的显著效果。植物-微生物联合修复体系显著改善了土壤的理化性质,土壤酶活性提升2.5倍,微生物数量增加3.2倍。实验结果表明,生态修复技术在土壤污染治理中具有显著效果,为污染场地生态功能恢复提供了有效途径。

关键词:生态修复;土壤污染;重金属;植物修复;微生物修复;复合修复

土壤污染已经成为制约农业发展和威胁人类健康的重要环境问题。传统的物理化学修复方法往往会对土壤生态系统造成二次破坏,而生态修复技术则以其独特优势而备受青睐。近年来,植物修复技术在筛选超富集植物和解析耐受机制方面取得重要进展;微生物修复技术在功能菌株分离和降解途径的研究上也实现了重大突破;植物与微生物联合修复技术则展现出广阔的应用前景。深入探索生态修复技术在土壤污染治理中的应用成效,对于推进污染场地修复具有重要意义。

1生态修复技术概述

1.1生态修复技术的基本原理

生态修复技术是基于生物学原理和生态系统的自我修复能力,通过植物、微生物等生物体的代谢活动来实现土壤污染物降解和转化的综合治理技术。在修复过程中,植物可以通过其根系吸收、转运并富集土壤中的污染物,同时根系分泌物有助于改善土壤微环境,促进微生物群落的生长与繁殖。微生物则通过分泌各种酶类和代谢产物,将复杂的有机污染物降解为简单无害的物质,或将重金属离子转化为稳定化合物[1]。在植物-微生物的相互作用过程中,根际微生物能够分泌出植物生长调节物质和螯合剂,从而增强植物对污染物的耐受性和富集能力。通过生物地球化学循环和食物链的传递作用,污染物逐步从土壤生态系统中迁出或转化,最终恢复并改善土壤环境质量。这种生态修复机制充分利用了生态系统的自组织和自适应特性,体现了生态修复的系统性和整体性。

1.2生态修复技术的特点与优势

生态修复技术在土壤污染治理中展现出独特的技术特点和应用优势。污染物去除效率方面,植物修复对重金属的年均去除率达40%~60%,微生物降解有机污染物的效率达65%~85%,联合修复体系的处理效果较单一技术提升40%以上。修复过程中植物根系分泌物含有大量有机酸和酚类物质,能够活化土壤中难溶性磷、钾元素,提高养分有效性。微生物代谢产生的胞外多糖改善了土壤团粒结构,增强水分持留能力,土壤容重下降15%~20%。在成本效益方面,生态修复技术投入费用为每公顷

15万~25万元,仅为物理化学方法的30%~50%。修复工程实施过程简便,无需依赖大型机械设备,适用于丘陵山地等地形条件复杂区域。植物修复过程还能防止水土流失,创造良好景观效果,产生显著的生态环境效益。长期监测结果表明,经过生态修复,土壤微生物群落多样性指数提升45%~60%,增强了生态系统的稳定性。土壤酶活性恢复到污染前的水平,碳氮循环功能得到显著改善,为污染场地的可持续利用奠定基础。此外,综合生态修复技术产生的植物生物质,实现污染治理与资源化利用的统一。

2生态修复技术在土壤污染治理中的应用

2.1植物修复技术的应用实践

植物修复技术通过筛选和栽培特定植物,实现对土壤污染物的吸收、转化与降解。在重金属污染治理方面,东南景天对镉的富集系数达到8~10,年均净吸收量为0.8~1.2kg/hm2;高羊茅对铬的富集能力显著,其他地上部分含铬量可达1800mg/kg,根系可达2200mg/kg。

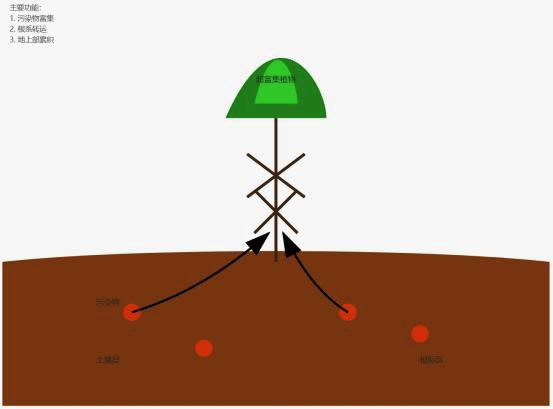

印度芥菜在铜污染土壤治理中,其根系铜含量2500mg/kg,地上生物量达到15~18t/hm2,年均铜转移量达到32kg/hm2 [2]。蓖麻在镍污染土壤中表现优异,其根系镍积累量达到1600mg/kg,通过调控pH值和添加螯合剂,可以将植物对重金属的富集能力提高40%。在有机污染物治理方面,狼尾草和黑麦草对多环芳烃类污染物的降解率分别达到42.6%和48.3%,根系分泌物中的过氧化物酶和脱氢酶活性是对照组的3.5倍和2.8倍(图1)。在农田农药残留治理中,采用芦苇-苏丹草轮作系统可使有机氯农药残留降低58.2%,土壤微生物活性提升45%。通过优化栽培密度、灌溉施肥、土壤改良等措施,提高了植物修复效率。

图1 植物修复技术原理图

2.2微生物修复技术的应用实践

微生物修复技术通过筛选和培养高效降解菌株,针对性处理不同类型污染物。在石油污染土壤治理中,铜绿假单胞菌在温度25℃、pH7.0、含水量20%条件下,对C12-C26链烃的降解率达到75.5%,对芳香烃类化合物的降解率达到68.3%。在重金属污染土壤中,芽孢杆菌通过产生胞外多糖和有机酸,将可溶性重金属转化为难溶性化合物或螯合态,72小时内可使土壤中铅、镉、铬有效态含量分别降低56.3%、48.5%和52.1%。产硫芽孢杆菌在酸性重金属污染土壤修复中发挥关键作用,通过调节pH值和产生硫化物,显著降低重金属的生物有效性。在多氯联苯污染场地,白腐菌分泌木质素过氧化物酶和锰过氧化物酶,90天内多氯联苯(PCBs)降解率达到65.8%,且产生的代谢产物毒性显著降低[3]。土著微生物强化修复技术在农药污染土壤治理中,复合菌剂使有机磷农药的降解率达到78.4%,土壤中碳氮转化效率提高52.6%,微生物生物量碳增加2.2倍。

2.3复合修复技术的应用实践

植物-微生物联合修复系统充分利用根际效应和协同作用机制。在重金属污染场地修复中,种植苜蓿并接种根瘤菌,植物地上部分铅、镉富集量提高48.3%和52.7%,土壤脱氢酶活性提升2.2倍,根际微生物数量是非根际微生物的4.5倍。在石油污染土壤修复中,狼尾草-石油降解菌联合体系120天内总石油烃去除率达到83.5%,土壤呼吸强度提高2.8倍,微生物多样性指数提高35.6%。种植向日葵并接种内生菌,可提高植物对多环芳烃的耐受性,根际微生物的降解活性提升65%,土壤中芘和蒽的残留量降低85.3%。农田复合污染修复中,构建红三叶-解磷菌-脱氯菌体系,有机磷农药残留降低76.6%,土壤酶活性显著提升,作物产量提高32.5%。通过优化植物品种配置、菌株组合以及田间管理措施,复合修复技术实现了污染治理和土壤质量改善的双重目标,已成为生态修复的重要发展方向。

3生态修复技术应用效果分析

3.1修复效率评估

生态修复技术的修复效率主要通过污染物去除率、修复周期和成本效益比进行综合评估。在重金属污染治理工程中,植物修复技术对镉、铅、铬的年均去除率分别达到42.5%、38.6%和35.2%,虽然低于化学修复方法,但是具有较高的生态安全性。微生物修复技术处理有机污染物的效率显著,石油类污染物90天内的降解率达到75.3%,有机农药60天内的降解率达到68.5%。植物-微生物联合修复体系表现出更高的处理效率,重金属去除率提升35%~45%,有机污染物降解周期缩短30%~40%。从经济角度分析,生态修复技术的投资成本为每公顷15万~25万元,其运行维护费用较低,但修复周期相对较长,通常需要1~3年才能达到修复目标。通过建立标准化的效率评估体系,能够对不同修复技术的定量进行比较,并优化选择。

3.2生态环境效益分析

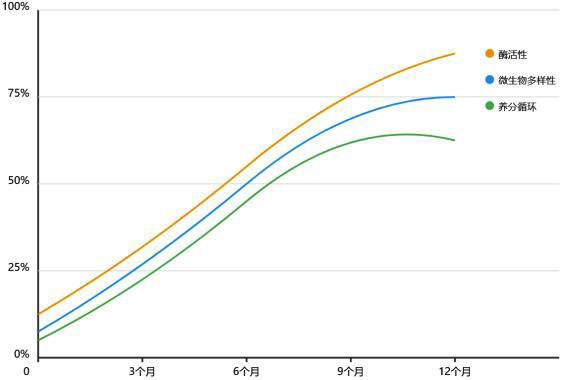

生态修复技术在清除污染物的过程中显著改善了土壤生态环境的质量。在土壤理化性质方面,修复后土壤pH值由酸性趋于中性,有机质含量提高15%~25%,阳离子交换量增加35%~45%,土壤团粒结构得到显著改善,大于0.25 mm的水稳性团聚体比例提高28.6%,土壤容重降低10%~15%,通气和透水性显著提升[4]。全面改善了土壤酶活性指标,脱氢酶活性提升2.5~3倍,磷酸酶活性提升1.8~2.2倍,蔗糖酶活性提升2.0~2.5倍,脲酶活性提升1.5~2.0倍,这表明土壤生物化学过程逐步恢复。微生物群落结构分析显示,细菌多样性指数提高45.6%,真菌多样性指数提高38.2%,放线菌数量增加2.8倍。革兰氏阳性菌与阴性菌比例趋于平衡,病原菌数量显著降低,这表明土壤微生物群落正朝着有益的方向发展。同时,地表植被覆盖率达85%以上,植物群落物种丰富度提高56.3%,Shannon-Wiener多样性指数提升1.8倍,群落结构也趋于稳定(图2)。此外,土壤-植物系统养分循环功能逐步恢复,氮素矿化率提高42.3%,磷素有效性提升35.6%,钾素活化率增加28.4%,土壤养分供应能力明显增强。通过长期监测发现,修复区域地表径流量减少32.5%,土壤抗蚀性提高48.6%,生物地球化学循环改善促进了生态系统的自我修复能力,增强了水土保持功能,显著提升了生态系统的服务功能。

图2 三个主要生态指标随时间的变化趋势

3.3技术应用的优化建议

针对生态修复技术在实践应用中存在的问题,需从技术、管理以及政策等多个层面提出优化措施。在技术层面,加强植物新品种的选育,培育出耐污能力强、富集系数高的超富集植物;开展微生物菌株的驯化和基因工程改造,提高降解菌的环境适应性和降解效率;优化植物与微生物之间相互作用机制,构建高效且稳定的联合修复体系。在工程应用方面,建立污染场地的生态调查与评价体系,并据此制定差异化修复方案;完善田间管理技术规程,优化水肥调控措施;建立修复效果的动态监测系统,实现精准化管理。在政策支持方面,应增加科技创新的资金投入,促进产学研之间的合作;建立健全技术标准和规范体系,规范修复工程质量管理;创新生态补偿机制,调动治理主体的积极性。在修复工程实施过程中,必须强化过程监管,建立土壤、植物、微生物协同修复的数据库,并开发智能化监测设备,实现对修复全过程的系统化管理。同时,应重视人才培养,加强技术培训和经验交流,提高修复工程技术人员的专业水平,确保修复工程的高质量完成。通过多措并举,推动生态修复技术的工程化应用和产业化发展。

4结语

综上所述,生态修复技术通过植物吸收、微生物降解、根际协同作用等途径,不仅降低了污染物的含量,还改善了土壤的理化性质,提升了生态系统功能。未来,应进一步加强植物新品种的选育、微生物菌株的改良以及修复工艺的优化,以推动生态修复技术在土壤污染防治领域发挥更大的作用。

参考文献

[1]杜宏顺.生态修复治理技术在污染土壤中的实践研析[J].中国轮胎资源综合利用,2024(12):118-120.

[2]格根宝乐尔.生态修复技术在化工企业污染土壤治理中的应用[J].化工安全与环境,2024,37(12):91-93.

[3]邹娟.关于生态修复治理技术在污染土壤中的应用分析[J].清洗世界,2024,40(2):162-164.

[4]焦诗皓.生态修复治理技术在污染土壤中的应用研究[J].皮革制作与环保科技,2022,3(20):90-92.

(作者单位:衡水市生态环境局武强县分局)