文/陈华文 铁 铮

有这样一位学者,他的人生轨迹串联起成长的蜕变、科研的探索、教育的传承、社会的担当。他就是全国人大代表、中国科学院院士、中国地质大学(武汉)王焰新教授。他的故事,犹如一部雄浑的乐章,在山河之间奏响动人的旋律。

从迷茫抉择到地质坚守

1963年,王焰新出生于湖北宜昌。父母的工作经历,为他的人生埋下了与地质相关的伏笔。年少的王焰新,沉浸在文学的世界里,托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等文学巨匠的作品,如同一束束光,照亮了他对世界认知的道路,也在他心中种下了人文关怀的种子。

1978年,王焰新进入孝感二中读高中。高中文理分科时,他最终选择了理科。不过,他并没有放弃对文学的热爱,自幼养成的阅读中外文学作品的爱好,成为他至今的生活习惯。他曾感慨:“人生的选择或许充满无奈,但只要心中有热爱,就总能在不同的道路上找到属于自己的光芒。”

1980 年高考,王焰新一心想学物理,在志愿表上填写的都是与物理相关的志愿。命运的转折总是在不经意间发生。由于所报志愿高校名额已满,他被调剂到南京大学地质学系。这一结果让他难以接受,他是尖子生,却被分配到一个 “冷门” 专业。他多次提出转专业申请,却始终未能如愿。

接触专业课程之初,他对地质专业的认识仅仅停留在艰苦的野外工作上,内心充满了抵触。随着学习的深入,他逐渐被地质专业的魅力所吸引,他开始认真学习 《矿物学》《岩石学》《水文地质学基础》等专业课程,扎实的专业知识使他对地质科学有了更深入的理解。

专业学习之余,他依然保持着对文学和外语的热爱,大学期间阅读了数十部文学作品。其中,英文原版的《居里夫人传》对他的影响尤为深远。他从书中感受到了居里夫人对科学真理的不懈追求和伟大的人格魅力。大学二年级时,他凭借出色的英语能力,在全校理科英语竞赛中获得亚军。

1984年,在报考武汉地质学院(现中国地质大学)的研究生考试中,他的英语和数学成绩均排名第一。入学后,於崇文先生、张本仁先生主讲的地球化学课程,沈照理先生、张人权先生、陈崇希先生讲授的水文地质课程,让他对地质专业有了更深入的理解,也坚定了他在水文地球化学领域科研方向的选择。

在水文地质与环境领域跋涉

王焰新在水文地质与环境领域的科研探索,是一场充满挑战与创新的征程。他长期以地下水质为核心研究对象,在劣质地下水成因与水质改良、地下水污染控制、深部地热资源成因与勘查方法等方面,取得了具有国际影响力的系统性创新成果。

在科研工作中,王焰新始终坚持实地调研。他深知,只有深入到野外实地,才能获取最真实、最准确的数据。他常说:“科研之路没有捷径,只有脚踏实地,才能收获真实的成果。”

他带领团队,足迹遍布祖国的大江南北,从干旱的西北沙漠到湿润的南方水乡,从高山峻岭到平原盆地,都留下了他们的身影。在野外调研过程中,他们面临着各种困难和挑战。恶劣的自然环境、艰苦的生活条件,都没有阻挡他们前进的步伐。为了获取一个数据,常常要付出巨大的努力。

在实验室里,王焰新带领团队运用先进的技术手段,对采集到的数据进行深入分析和研究。他注重多学科交叉融合,将地质学、水文科学、环境科学、数学等多学科知识运用到研究中。通过建立数学模型,模拟地下水的运动规律和溶质运移过程,为解决实际的水资源问题提供科学依据。

王焰新带领团队聚焦地下水水质研究前沿,创新发展了水文地质学理论与方法。基于地下水系统分析、水化学—同位素组成信息提取和溶质运移模拟,建立了地下水示踪新方法和适合中国水文地质条件的地下水污染脆弱性评价新模型。

近年来,王焰新带领团队,围绕晋祠泉复流开展跨学科研究,发现过度人类活动是导致晋祠泉断流的关键因素。他提出了近60年来晋祠泉口关键区域水位时空动态变化规律与恢复机制。令他欣慰的是,从1994年开始断流的晋祠泉近期终于复流了。他感慨地说:“清澈的泉水,鸣唱着新时代生态文明建设新成就的赞歌。”

王焰新的科研成果,为我国的水资源管理和环境保护做出了重要贡献:在理论上,深化了对地下水系统的认识,为地下水科学的发展提供了新的思路和方法;在实践中,被广泛应用于水资源开发利用、水污染防治、矿山环境修复等领域。他提出的地下水污染防治技术,有效保障了供水安全。

王焰新兼任国际水文地质学家协会中国国家委员会副主席、国际地球化学协会会士和水岩相互作用工作组成员、国际医学地质协会中国-爱尔兰联盟共同主席等重要学术职务,积极推动水文地质领域的国际交流与合作。同时,作为《地下水污染与防治》国家精品课程、“地下水与环境” 国家级教学团队和 “环境水文地质” 111 创新引智基地的负责人,他培养了大批水文地质、环境科学与工程领域的高层次专业人才。2019年,他当选为中国科学院院士。

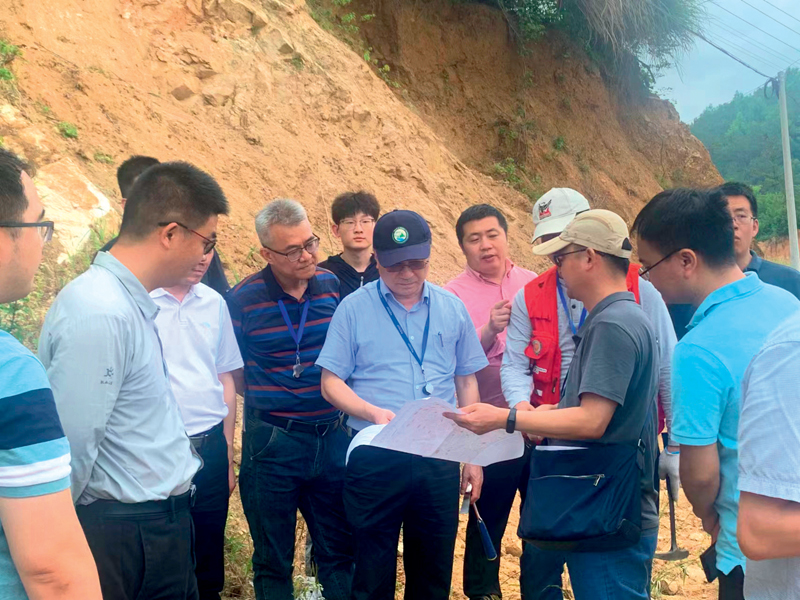

王焰新院士在野外地质考察

为地质事业培育栋梁之才

2010年12月至2024年6月,作为中国地质大学(武汉)的校长,王焰新始终将教育事业放在首位,致力于为地质事业培育栋梁之才。

王焰新强调培养学生的综合素质和创新能力。他认为,地质专业是一门实践性很强的学科,学生不仅要掌握扎实的理论知识,更要具备较强的实践能力和创新思维,因此,他非常重视野外实习教学环节,亲自参与指导学生野外实习。在野外实习中,他言传身教,引导青年教师和学生观察地质现象,分析地质问题,培养学生的实践能力和解决问题的能力。他鼓励学生勇于创新,敢于提出自己的见解和想法,培养学生的创新思维和创新精神。他时常告诫学生:“创新是地质事业发展的动力源泉,不要害怕犯错,大胆去探索未知。”

除了专业知识的传授,王焰新更注重学生品德和价值观的培养。他认为,一个优秀的地质人才,不仅要有扎实的专业知识和技能,更要有高尚的品德和强烈的社会责任感。他经常与学生交流,引导学生树立正确的人生观和价值观,培养学生热爱祖国、关怀人类的 “大胸怀”。他希望学生们能够将个人的成长与国家的发展紧密结合起来,为国家的地质事业贡献自己的力量。

在王焰新担任校长期间,中国地质大学(武汉)形成了良好的教育氛围和学术环境,办学条件得到明显改善。学校不断加强师资队伍建设,引进和培养了一批优秀的教师。同时,学校积极开展国际交流与合作,为学生提供了更广阔的发展空间。

王焰新对教育事业的热爱和奉献,也赢得了学生们的尊敬和爱戴。在校园里,他总是和蔼可亲,与学生们打成一片。2019年元旦,他前往未来城校区的食堂,与同学们包饺子迎接新年;2022年校庆前夕,他和同学们在操场席地而坐,讲学校历史,共同唱响校歌《勘探队员之歌》;他的办公室里,常有学生前来倾诉学习和生活中的困惑,他总是耐心地倾听,给予建议和帮助。他用自己的人格魅力和教育情怀,感染着每一位学生。学生们主动为他画漫画头像,生动地句画出他在野外地质科考的身影。

为社会建设贡献智慧力量

作为一名水文地质学家,王焰新始终将国家需求放在首位,积极投身社会服务,为国家的经济建设和社会发展贡献自己的智慧和力量。他曾庄重地表示:“地质工作者的使命,就是用我们的专业知识,为国家探寻更多的资源宝藏,为国家发展筑牢根基。”

在资源勘查领域,王焰新带领团队深入开展地下水和地热资源调查和研究工作,为国家寻找矿产资源。他关注我国能源资源安全问题,积极参与国家能源资源战略研究,为保障国家能源资源安全提供科学建议。他的研究成果,为我国的矿产资源勘查和开发提供了重要的理论支持和技术指导,促进了我国矿业经济的发展。

在环境保护方面,王焰新致力于发挥地质科学在环境保护中的关键作用。他关注地下水污染、土壤污染等环境问题,提出了一系列针对性的治理措施和建议。他积极参与生态公益活动,普及生态知识,提高公众的生态意识。他希望通过自己的努力,让更多的人认识到生态保护的重要性,共同为建设美丽中国、健康中国贡献力量。

王焰新自称是“科普迷”。他提出并创建了我国高校首个“地球科学科普研究与创作中心”并亲力亲为,致力于提高公众的科学素养。他经常走进学校、社区、企业等,举办科普讲座,向公众普及地质科学知识。2021年4月2日,他回到中学母校,作“我的科研故事”励志报告;2024年12月24日,他走进内蒙古鄂尔多斯第一中学,和中学生面对面交流。他用通俗易懂的语言,生动有趣的案例,让公众了解地质科学的奥秘和魅力。他的科普工作,激发了许多年轻人对科学的兴趣和热爱,为培养创新型人才奠定了基础。

2018年至2022年,王焰新担任第十三届全国政协委员;2023 年起,他成为第十四届全国人民代表大会代表。无论是在政协委员的岗位上,还是作为人大代表,王焰新始终秉持着高度的责任感,深入基层开展调研工作,广泛收集民意,认真履行职责。

王焰新长期关注教育、科技、资源环境等多个领域的热点问题,积极为国家发展建言献策。他说,我国地质灾害隐患点众多,分布范围广泛。当前,地质灾害韧性社会防灾减灾体系尚不完善,对地质灾害科普工作的重视程度不够,广大民众防灾减灾能力亟待提高。为提升防灾减灾能力,他提出,需要制定相关政策,引导防治地质灾害新技术的自主研发,推动防灾减灾工作从灾后救助向灾前预防转变。同时,要加大对地质灾害预测预报基础理论研究的投入,加快构建韧性社会防灾减灾体系,从而更有效地应对地质灾害,保障人民群众的生命财产安全。

王焰新始终以实际行动为笔,饱蘸着对学术的热忱、对祖国的深情,书写着一位学者深沉的家国情怀与强烈的时代担当。在高等教育的讲台上,他倾心相授,培育地质领域的未来栋梁;在科学研究的征程中,他勇攀高峰,在水文地质领域不断探索创新;在服务社会的道路上,他身体力行,积极投身资源勘查、环境保护等工作,为国家发展贡献智慧与力量。