文/刘秋阳

摘 要:在绿色中国艺术活动走进国家公园背景下,推动文化繁荣、建设文化强国成为当下新的文化使命,传统文化教育成为增强文化自信的重要力量以及传承中华文明的重要方式。对于中国画生态美术题材写生创作的研究,就是对传统绘画所固有的审美样式及其发展脉络的理性反思。因此,对生态美术技法的深入探究,不仅是对传统绘画技法的研究,更是笔墨随时代的具体体现和对东方思维方式的研究。从哲学思想角度来看,意象审美意识是中华民族特有的美学观念,也体现了中国画不同于世界上其他画种的独特性。在中国古典美学看来,是不言而喻的:“画以立意”,“文以载道”,“诗以言志”,在生态美术审美样式的背后,是一个在不断发展的,具有强烈民族性的人文思想,这就是中华民族千百年来所形成的哲学思想体系。

关键词:哲学思想 写意性 技法突破 形式语言 传统 继承发展 独特性

第一章:绪论

第一节:生态美术研究的目的与意义

就艺术而论,我们欣赏一件绘画作品,就是看其能否给人以充分的艺术审美享受,并使人从中获得某种启迪和教育。赏心者为上,悦目者为下。应该说,这才是一切艺术作品的真正目的。“神韵”就是一种高的艺术审美享受,是传统中国画所追求的目标。研究中国画有三个易入的误区。一是本末倒置,从文献到文献的死磕画论,忽视“论从画来”;二是厚古薄今,将中国古代画论视为完成时的文献,回避二十世纪的新传统及艺术理论;三是以今附古,以西套中。

谢赫的著作《古画品录》,初步奠定了中国画理论的完整体系。“六法论”的提出确定了品画的艺术标准。其中气韵生动就是指画面形象的精神气质生动鲜明突出、形神兼备。中国画的要求,不仅要描绘出对象的外形,而且还要表现出它的精神,达到神形兼备就能气韵生动。如果我们把气韵生动理解为“神”,那么也就可以简单地把骨法用笔理解为“形”了。气韵生动和骨法用笔有着密不可分的内在联系,“形”的描写借助于笔墨写出来,而写形又不过是手段,其目的是表现“神”,这与顾恺之的“以形写神”的表现客体的法则是一致的。

魏晋南北朝建构了艺术理论的范式,确立绘画理论品评的大框架。隋唐五代建立了艺术理论的法度。宋代徽宗赵佶提出美术作品的高低应分为“神逸妙能”四品。北宋郭若虚的《图画见闻志》,南宋邓椿的《画继》等论著,提出“用笔三病”板、刻、结。

对生态美术作品表现的内容和表达的主题的理解,通过审美经验、文化知识、生活阅历等进行丰富的联想,创造出一个新的意象来。当观众和画家的思想产生了共鸣,才真正获得了启迪和教育,这就需要我们创作出适合当代社会审美需求的高水平作品。

第二节:生态艺术研究的途径和方法

中国画是以东方哲学为基础,在赋予自然生命的意境与象征时,有着不同的方法与途径,不但表现在客观形物的形态特征内在美和内在精神,还表现在画家自我的主观意识。主客相合,形意相融,构成了中国画特殊的审美艺术观。既反映了客观自然的美,又揭示了画家的心理世界。被誉为“诗中有画,画中有诗”的王维眼中:“江流天地外,山色有无中”、“白云回望合,青霭入看无”、“逶迤南川水,明灭青林端”等,以画家特有的眼光审视自然世界而感悟到那种宇宙意识和道的精神。

中国画内涵包括思想、文化、情感。艺术论的主要内容是关注艺术的美学特征,艺术的审美标准。艺术创作的主体心态和思维规律等有关艺术的内部规律问题。

研究生态艺术我们就不能不关注魏晋南北朝的艺术理论。这一时期出现了魏晋风度与“神韵论”。宗白华说:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”中国艺术和文学批评的名著:谢赫的《画品》,钟嵘的《诗品》、刘勰的《文心雕龙》,都产生于此,其思想已经从实用的道德的角度转向审美的角度。唐代司空图的《二十四品》,乃集我国美感范畴之大成。

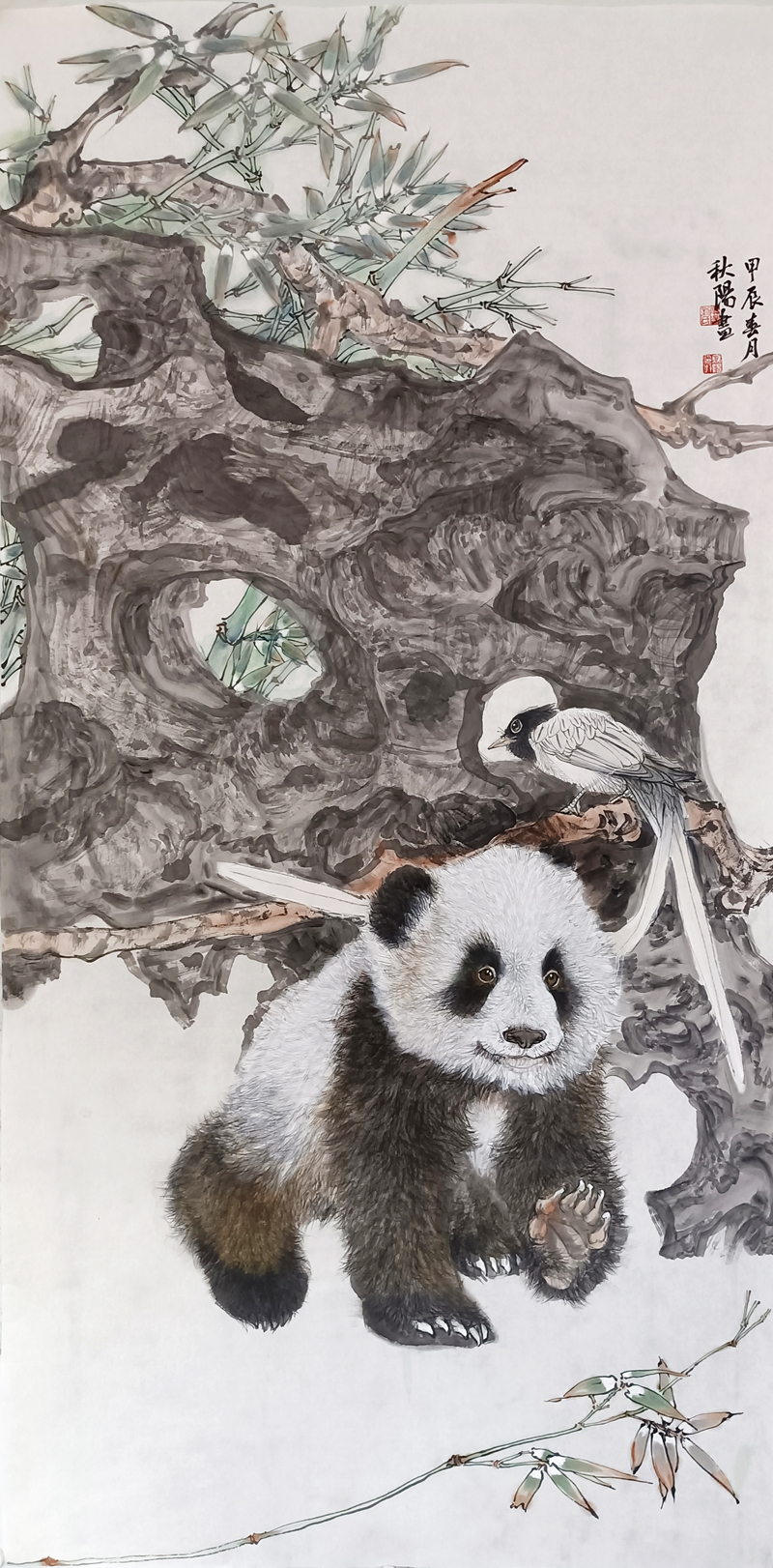

《福宝绶带图》

第三节:传统艺术的源流及演变

中国画所追求的“神似”,就是借物咏志,苏轼还主张“诗画一律,绚烂之极归于平淡”。中国绘画要真实地反映意境, 就是追求一种情景交融的艺术境界,要求画家不仅应具备精湛的造型技巧和高超的绘画功力,而且还要具备深厚的文化艺术修养。画已尽而意不止,笔虽止而势不穷。 所以说“技巧的成熟与文化的渗入”是绘画审美的两大因素。艺术形象要抓住对象的本质特征,加以突出表现, 只有把构思中典型化了的形象加以强调、夸张,这样才能使绘画作品比现实生活更高、更集中、更理想, 也才能引人入胜,打动人心。东晋顾恺之《论画》中讲到“以形写神”“迁想妙得”,最早从绘画品评的角度系统的表述了作品中“形”与“神”的逻辑关系;清代郑板桥在题画诗中写道:“文与可画竹,胸有成竹;板桥画竹,胸无成竹。浓淡疏密,短长肥瘦,随手写去,自尔成局,其神理具足也”。历代诸家就中国画之说尚有多种,无论何种皆以象形之妙造为上美,意境之营造为至美,亦工亦写。中国画远在五代、北宋时期就注重写生和技法的探索。五代黄筌、徐熙花鸟画极高的写实水平,标志着中国传统花鸟画趋向成熟。而黄筌父子的工笔重彩以其富贵闲逸的风格,在宋初被宫廷画院奉为花鸟画的楷模。开创新格取代“百年一贯”的黄家画风的则是以崔白为代表的北宋新派画家。宋人的写实,并非只是简单地写形、求真,而是通过对形的细微刻画以营造出一种特定的意境。崔白的《双喜图》是用工写意来表现中国画的写实的最为经典的作品,从一开始就兼顾形、神,追求意境。即使“逸笔草草,不求形似”,其实也只是笔墨精炼,形象简括而已,并非超脱形外。在此之前,中国的绘画主流则是强调“存形”这一主要功能。顾恺之便提出了“形神兼备”、“以形写神”的观点,这是对“存形”的补充和深化,要求不但要画得象还要画出神气。这时期的绘画观仍然是形神并重。再往后南朝的谢赫提出“六法”又更进一步,强调了绘画要“气韵生动”。

《清华园黑天鹅事件》

自两宋后,随着时代的交替变革和不同时代所倡导的人文精神主张,工写的审美样式在不断扩充着其新的时代内涵。明代陈淳继承元代没骨写意画法,用文人画笔墨法式重新梳理写意花鸟画,将具有独立语言和自身发展的用笔、用墨引入自然界的花花草草之中,使文人画家不再局限于描写梅兰竹菊来抒发内心的情志逸趣,仅靠几种单调的物象和单纯的墨色已满足不了士大夫文人丰富的情怀。写意花鸟画笔墨语言的相对独立,使文人画家既可以在笔墨天地中陶冶自我,又能将心灵寄托于所画物象。中国描绘动植物形象的图像早期多见于工艺品装饰,汉代常表现祥瑞图像,魏晋以后,已有人画蝉雀等禽鸟虫兽。隋唐时代由于贵族美术的发展,花鸟题材多流行于宫廷及上流社会,用以装饰环境及满足精神欣赏需要。汉王李元昌善画鹰鹘,滕王李元婴、李湛然以画蜂蝶禽花著称,开元时户部侍郎冯绍正尤善画鹰、鹘、鸡、雉,玄宗时太常卿姜皎亦善画鹰鸟,武后时工部郎中殷仲容画花鸟妙得其真,“或用墨色,如兼五彩”,可见在富丽工致的花鸟画发展的同时,已出现用水墨描绘花鸟的表现方法。

宋代花鸟画家极注重对动植物形象情状的观察研究,并为此而植花养鸟。赵昌晨起于园囿草木间对真花实物调色写生;易元吉深入密林观察猴子的习性。唐代花鸟画中以注重描写禽鸟花卉为特色的写生画法,至五代时期被更加广泛运用并逐渐加以完善。黄筌的勾填法和徐熙的落墨法,用以表现各不相同的审美意趣。所有这些,莫不说明五代花鸟绘画表现技法有了长足的进步。一些画家们不仅擅名于当代,而且也给后世留下了值得借鉴的典范力作。

《水木清华》

第二章:生态美术作品的工写审美内涵

第一节:工写意识中的哲学思想内涵

“形而上者谓之道,形而下者谓之器,化而载之谓之变,推而行之谓之通。”(老子《道德经》)北宋文人士大夫如欧阳修、苏东坡、米芾、黄庭坚等针对当时绘画时弊,倡导作者主观情意的抒发。于是有了对皇家“翰林图画院”的改革,一是提高画家地位并要求画家习画的同时习儒,以提高修养,自此确定了哲学思想为中国画的灵性。以区别科学性为追求目标的西方绘画。二是米芾本人即是倡导写意型的画家,特别注重绘画中的诗意和意境,对物象的细腻刻画由于注入了诗意,犹如有了灵魂,有了新的生命,有了刻画的宗旨,变得鲜活起来,使这一时期的绘画呈现出巨大的生命力。从哲学角度来讲,意象审美意识是中华民族特有的美学观念。如果没有诗意,没有思想内涵,就不称其为艺术。

传统中国画由工到写再到工写结合的发展历程本身就是一部中国古典哲学的美学发展史。儒学、道学、禅学的美学思想是在先哲智慧的延续中不断发展,从哲学的存在体系中也可显露出特定历史时期的人文背景。唐、五代、两宋时期是中国文化的一个相对鼎盛的时期,先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋代理学的传承、共存、发展、融合构成一个庞大的多元文化体系,特别是佛教的兴盛并渐而逐步形成的禅宗美学,在潜移默化中改变着一大批士大夫阶层的处事观念和行为准则,这为传统绘画工写的兴衰及最终各成体系埋下了伏笔。

潘天寿先生曾讲:“东方绘画之基础,在哲理,中国自古有深远的哲学思想,中国画的基础是哲学,艺术必须依赖于文化哲学。”(注)①“技近乎道”、“天人合一”都是中国画的中心哲学思想。传统绘画所包含的工写样式及其所蕴涵的审美倾向,从一个侧面折射出中国传统文化的发展历程和在审美意识的深度与广度上的渐进过程,同时也在潜移默化中显露出先哲对“美”这一哲学问题所做的理性思考。工写是在画家索境寻道的漫长历程中渐渐形成的其内在心理活动的外在表象,背后蕴涵着一个庞大的传统文化理论体系。这一文化体系主要可概括为三个部分,即:以孔子、孟子为代表的儒家传统美学思想;以老子、庄子为典范的道家美学思想;与西汉时期传入中国的佛教不断融合所形成的禅宗美学。这一文化体系直接影响着中国绘画艺术的发展变迁。中国画也在这样一个大的人文理念背景下产生、发展、延续,由工到写、由具象到意象、从对形的工致描摹到对意境的情致抒写,可以说都是在传统美学观的基础上对自然美、人性美的感知顿悟与理性超越。

传统的工写意味背后,映带着一系列的多元文化发展脉络,从美学思想的拓延到绘画风格流派的形成;从景致描摹到移情于物;从情的个性抒发到志的表达;从视觉的单一审美到工写的多元视角等等,工写的实质内涵已远远跨越了工笔与写意的学科概念。中国画工写的互补有三方面的内容,即:视觉审美样式上的互补;绘画表现语汇上的互补;创作心境状态上的互补。

第二节:工笔画的写意性因素研究

作品整体写意局部写实的工写结合,才能形神达意,气韵生动,才能超然物外,虚实结合,才能灵动深远。神韵雅逸,才能超然物外,以神取形,才能形神兼备,物我两融,才能生意造境。

写意性是中国画独特的艺术观。是画家通过目视所绘之形,经过心视,即与自我的审美情趣、思想观点相融合之后产生的“意象”,最终体现“托物言志”、“借景生情”的艺术境界。它不但表现客观事物的形态特征和内在精神,还表现画家自我的主观意识,它们形意相融,主客相合,物我相契,共同造就了传统中国画的绘画理念,使其具有了独特的艺术观。

对于工笔花鸟画而言,因其造型的工细特性,常被人们理解为写实的一派,致使它在发展过程中为工而工,逐渐远离了中国画的艺术观。中国画的意象性是作品的主调。工写意识不仅是中国画的技法体现,更是艺术思想的体现。从哲学角度来讲,意象审美意识是中华民族特有的美学观念。思想是艺术作品的灵魂,当然,也有追求形式感和形式美的作品,这也是作者自己本身思想的一种表达。

“工”是一种风格样式,在表现上是通过精微细致、惟妙惟肖的手法对客观对象或场景进行深入细致的描绘刻画,在描绘过程中往往依照相应的法度渐进,形色应物,技依乎理。尊重客观对象的本体特征,夸张适度,注重深入刻画对象的细节是一个特点。工笔画较之意笔画在表现制作过程上更趋于理性。或泼彩以写苔痕,或皴擦留白以显灵动,或染渍以营造诗意氛围,或冲洗以制造自然肌理。在工整具象中即兴神驰,随感而发地渗入随意的、意象的成分,创作时在写形中注重气韵的表达与抒发,艺术形象才会生动感人。

走进国家公园应深入体验、感悟所要表现的对象之内在生命力,气质、精神风韵、情感意态,自然景物的风采、情调、意蕴等。对所表现对象要有真情实感,对客观形物加以奇思妙想之自我审美情趣的再创造,经过画家自身的陶冶、熔炼而后借助笔墨构图来表现出这一艺术的整体效果。

第三节:写意作品中的工致意识研究

英国美学家贡布里希在《艺术与错觉》中曾这样评价中国的《芥子园画谱》: “没有一种艺术传统像中国古代的艺术传统那样着力坚持对灵感的自发性的需求,但是,我们正是在那里发现了完全依赖习得的语汇的情况。”这便是文人画家习画的真实写照。画家并不在乎画的东西象不象只求能抒胸臆,代表了自北宋以来,绘画艺术所倡导的艺术审美观。

潘天寿先生说:“无虚不易显实,无实不能存虚。无疏不能成密,无密不能见疏,是以虚实相生,疏密相用,绘事乃成”。这就是说要善于用虚的东西来衬托实的东西,反过来用实的东西显出虚处之妙。实处用笔工细,虚处用笔松动写意,虚实结合才能灵动深远,画境之妙,在于虚实变化。虚者,意象淡化朦朦胧胧,若隐若现;实者,主体突出精雕细刻。虚是第一位的,虚则灵,灵则有魂,魂则体现作品的灵动神韵。如果艺术作品既合天造又顺应人的情感而作,那么就合乎艺术的妙理而韵之味自在其中。

描绘花卉,虚实处理,关键在于要善于利用夸张的手法。层次分明者佳,善于用遮掩烘托种种多变手法,在艺术处理中,切忌直,含蓄才美。巧妙处理画中景物的藏露、繁密,于充实中见深远,在真率中流露出朴拙意蕴,在简洁中流露出精美的韵味。

“写”与“工”意义相反,“写”有倾吐、抒发、挥洒之意。花鸟画中的“写”一般表示意笔花鸟画,在表现上更显随机性,因势利导,迁想妙得。“写”有三个内涵:首先是对形的把握和描绘上,依形造像,而终及神妙,通过将对象瞬间动态情致的捕捉和概括、夸张,从而彰显对象的精神实质。第二是“写”的绘画状态更加贴近画家主体本身的感官认识,这种绘画的下意识活动在不经意之中得以尽情的流露,通过笔墨和色彩在意笔绘画表现上的不确定性因素随机而发、迁想妙得,从尚形到尚意,在“写”的过程中获得一种超乎自然的、富有人文精神内涵的图象美样式。第三,“写”是反映画家对大自然中阴、晴、雨、雪、气势、空间、虚实、品味的认知和体悟程度,它在一定意义上讲更加贴近画家整个创作过程所具有的内心情致,使他人和自我身心得以充分愉悦的超脱之境。

写意性是中国画独特的艺术观。自然界物之理与形之理之别,在于物之理强调物之生长规律,如植物叶的互生、对生,物之纹理,如叶脉是平行脉或者为羽状脉;形之理受物之理的作用,但形之理强调的是物种个体形的差异之规律,是视觉感受的异与同,是形之外在的精神,外在的美感。自然的真实不是艺术,只有画家根据自己的感悟重新铸造出来的自然才是真正的艺术。因其具备了艺术家的诗情意趣,艺术的真实只能是象征性的真实。

写意花鸟笔墨的独立,使笔墨表现形式空前自由,徐渭在陈淳的基础上,将小写意发展为笔墨恣肆的大写意。徐渭的写意花卉“走笔如飞,泼墨淋漓”,在用笔上强调一个“气”字,用墨上强调一个“韵”字。他的用笔看似草,若断若续,实际笔与笔之间有“笔断意不断”的气势在贯通着;他的用墨看似狂涂乱抹,满纸淋漓,实际上是墨团之中有墨韵,墨法之中显精神。他自己认为作画“大抵以墨汁淋漓、烟岚满纸、旷如无天、密如无地为上”,“百丛媚萼,一干枯枝,墨则雨润,彩则露鲜,飞鸣栖息,动静如生,悦性弄情,工而入逸,斯为妙品”。由此可见,徐渭的画是在用情感来调动笔墨,在他的画中笔墨和物象都退居第二位。笔墨在他那里已不是问题,物象只不过是个载体,他将自己的人生升腾于笔墨、物象之上。

第三章:中国画的工写表现语言

第一节:工其形质,写其神妙,目及心造,中和为美

宋代院体画的发展是建立在朴素自然感性美意识形态基础上的质美,从表现技巧的细化程度上追求的更多是客观对象的外在美,也就是注重描绘物象自身所表露出的韵致美。与院体相对应的便是带有强烈士大夫气息的文人野逸画风,其渐渐从院体工画中派生出来,也形成了一股强劲的文化思潮。借物言志,拟人比兴,写情抒性,是这一路文人野逸画风的特点,它的发展是建立在中国儒学、道家、禅宗的人生观、价值观、美学观基础上的意美。明末清初时期的项圣谟、恽南田一路兼工代写、工写结合的没骨画风在当时波及甚广,在当时来说是一个极大的 突破。

工写在形质与神韵的追求与营造上所表现出来的审美一致性扩大了中国画的视觉表象空间,是在本民族固生文化脉络和传统美学背景下的人文延续,这一民族固有的传统人文美学背景便是中和至美。从对工写审美的视觉互补看其形而上与形而下的内涵,似与道契合,亦符合人性自身情感的需求,视觉审美是为追求心性自由而存在的人类意识活动。工写在表现上的功能互补与审美上的视觉互补说到底是人自身在心性情致上的内敛与释放,是虚拟物象与现时物象在大脑中的心性互补,从中感受到超越现实的意 境美。

工写风格的视觉审美互补是在技近乎道的游离中逐渐形成、发展、变迁的审美样式。工写虽从面貌上有所差异,但在视觉的审美品评要求上则是一致的,并且在表现上具有互补性。这一点在生态美术作品创作中得以强化,逐步浮现出传统绘画的新视觉审美倾向。

《八花图卷》元代钱选,纸本,设色,纵29.4cm,横333.9cm。故宫博物院藏。

第二节:工写互补,形意韵生

无论是工还是写,在表现技法语汇的运用上都具有互补性:画工笔时应具备写意的风骨,行笔落墨应有大气磅礴的精神状态,这样画出的作品才不会显得呆板乏味;画写意应有坐禅的心境,虽写尤工,处处醒透,笔笔送到,求大雅逸,去野粗莽态,心物妙造,自得天趣。在造型设色与经营位置上都随机迁想,后大胆落墨,细心收拾。在中国画的创作上,前人留下了精辟的论述。唐代的张文通有“外师造化,中得心源”之说,影响至今,在其释义上并不难理解,其内涵自然包容工写两格,并且是对工写样式及其审美发展产生作用的最直接的理论基础。以造化为师,须由工入,这一阶段着重对自然界客观存在的物象进行深入细致的学习和研究;通过研究,游刃于心,会神妙悟,最后再从心底抒写出来。写生到创作的过程是一个由工到写的过程,并且这一过程也是在不断循环往复地互换进行。

第四章:结语

当今世界已经进入快速发展的时代,世界范围内的文化艺术交流更加广泛,以至于我们的社会、经济、文化、物质都发生了急剧的变化。我们的传统文化艺术正在经受着前所未有的冲击与裂变,迫使我们不得不重新认识和审视我们延续千年的传统。传统古老的民族文化与现代的世界艺术思潮在碰撞中交融。我们继承传统的同时,更应该有新的思想、新的认识,生态艺术研究也就是为了适应当今飞速发展的时代。民族文化在综合国力竞争中的地位日益重要,谁占据了文化发展的制高点,谁就能够更好地在激烈的国际竞争中掌握主动权。人类文明进步的历史充分表明,一个国家、一个民族要屹立于世界民族之林,必须有强大的文化引领,使人民精神世界极大丰富,使全民族创造精神得到充分发挥。

参考文献

《中国古代画论发展史实》李来源林木编,上海人美1997年4月。

《历代论画名著汇编》沈子丞编 ,文物出版社1983年。

《苦瓜和尚画语录》清·石涛著,山东画报出版社2007年版。

《中国古代画论类编》俞剑华编著,人民美术出版社2007年版。

《中国画学全史》郑武昌撰,上海古籍出版社2001年版。

《传习录》王阳明江苏古籍出版社2001年版。

《宋人画评》潘运告主编 湖南美术出版社1999年版。

《明末三大思想家》 杨廷福著 四联出版社 1955年版《中国古代画论类编》阮剑华. 人民美术出版社2008。

《美学散步》 宗白华著.上海人民出版社,1983出版。

《艺术与错觉》贡布里希著 范景中林夕 李本正 译.浙江摄影出版社,1987出版。

《中国艺术精神》,徐复观著.华东师范大学出版社,2001出版。

《石涛研究》,朱良志著北京大学出版社,2005出版。

《中国画论辑要》增定本 周积寅著 江苏美术出版社2007年第一版。

《八大山人全集》 王朝闻主编 江西美术出版社 2000年12月第1版。

《中国哲学简史》 冯友兰著 天津社会科学院出版社2005年10月第1版。

《画禅室随笔》,董其昌:江苏教育出版社2005年版。

《益州名画记》宋‧黄休复人民美术出版社1964年版。

《画品丛书》于安澜编,上海人美1982年。

《今存顾恺之画论的辩名》陈绶祥(《美术史论丛刊》1982年第2期)。

《中国绘画理论》傅抱石编,商务印书馆1936年版。