武夷山水帘洞

文/肖梁

福建省的武夷山,是世界文化与自然双遗产地,这里盛产长在岩缝之中的岩茶。武夷岩茶具有“绿茶之清香,红茶之甘醇”,是一种充满自然、绿色特色的中国传统名茶。上了“福建老字号”榜单的瑞泉岩茶,就是其中的姣姣者。而这个“福建老字号”,从沉静中崛起,还有一段鲜为人知的传奇故事。

01

留下夏的余热,召唤冬的寒凉,秋风呼呼地在武夷山水帘洞里回荡。

“水帘洞人家”黄氏家里,喜气盈门,亲朋满堂。新郎黄贤义,激动又忐忑:新娘子,究竟长得怎么 样呢?

其实,正在路途中的新娘子,更像是怀里揣着十五只兔子——七上八下。新娘子名叫郑朝金,是浙江省江山县山塘村人。她做这个新娘子,说是“盲婚哑嫁”速成,那是没有水分的。

“说来好笑,直到结婚那天,我俩才算见上面。”郑朝金深深叹了口气对笔者说,“我是为了给别人做伴,才嫁到这里来的。”

说媒的阿婆,是一位早年移居到当今武夷山市的同村人。经她穿针引线,武夷山一位小伙子与郑朝金邻居一位人称阿香的姑娘,搞起了对象。然而,在决定婚期的紧要关头,阿香却对媒人说:“我一个人嫁过去太孤单,除非给我找个伴……”

于是,几经周折,媒人将朝金介绍给了黄贤义。媒人给双方传递了对方的一张半身照。依风俗,有个女方看家的程序。朝金母亲说,人去多了,如果亲没做成,破费又破面子,由她一人“代看”算了。媒人对她说:“看了满意,你就留下吃早餐;不满意,你不吃早餐就走人。”朝金母亲在黄家住了一夜,第二天一早起床后,用长期生活在有塘无山的山塘村养成的眼光,仔细瞧了瞧水帘洞光秃秃的岩石,大失所望,怏怏不悦,空着肚子立马开拔。

可是,如果这边吹了,阿香那边也结不了婚。古道热肠的媒人阿婆,又来回穿梭,掉三寸舌。于是,隔三差五,郑家就会收到一封来自水帘洞黄家的提亲信。郑朝金的父亲是个特别讲情面的人,加上他膝下儿女有八个之众,心存女儿“早嫁比晚嫁好”的念头,当下便一咬牙,一跺脚,一锤定音:嫁!

“那你……记得结婚的日子吗?”我本想问她怎么不反抗,可话到嘴边又拐了个弯。

郑朝金的回答,让我舌挢不下。她竟然说,具体哪天结婚的,已不记得了,也从不去记,因为,那是人家挑的日子。所谓的黄道吉日,就选在阿香举办婚礼的那天。换言之,阿香哪天结婚,哪天就是她的黄道吉日。不过,她记得当天穿了一件棕色灯草绒上衣,着了一条青色毛哔叽裤子,季节是在秋天……

没有大喇叭,没有大花轿,更没有小轿车,压根儿就没有送亲迎亲的队伍。同一个媒人,带着朝金与阿香这两个新娘子,第一天早晨就出发,又走路,又坐车;坐了火车坐汽车,坐了汽车搭自行车,途中还在江西省上饶市住了一夜。这趟“赴婚之旅”,横跨了毗邻的三个省。两个新娘子的婆家,相距七八公里。待郑朝金来到坐落在水帘洞自然村的黄家,已是第二天的中午时分。

一走进黄家的大门,这位18岁的新娘子傻眼了:她不明白亲友们在说些什么,就连新郎官的话,也一句听不懂,这就像突然被蒙着眼睛带到了另一个国度。

娘家与婆家的方言,分明是跑在两股道上的车,而她与普通话又不投缘——谁让她只象征性地上过一个学期的学呢!

“这日子怎么过啊!”设身处地想一想,谁都会发出这样的感叹。

“的确不容易,但也得活下去啊!”回忆起当初的情景,郑朝金的眼眶不禁湿润起来。

02

都说“缘分天注定”,可在心地善良、思想纯朴的郑朝金看来,“缘分是活出来的”。

“你想过摆脱这种处境吗?”出于好奇,我展开想象追问,“比如说,悄悄出逃,跑回娘家?”

“这个,从来没有想过。”郑朝金摆了摆手,又把头摇得像拨浪鼓,“我一心只想着怎么适应这里的生活,多为这个家做点事。”

郑朝金与丈夫在水帘洞老茶厂

起初,她尝试着,用肢体动作、脸部表情与家人交流,并在交流中一词一句地学习当地的日常用语。渐渐地,她发现身材瘦小的夫君,也是个“实打实的好人”,且挺看重她的。比如说,看她高兴时,他开心;看她伤心时,他忧愁;看她发脾气时,他沉默……继而,她又发现,她这个名叫黄贤义的男人,原是个做茶的高手,而她的公爹更是一个十分优秀的“茶师”。

当时,她当然不知道,黄家乃制茶世家,其先祖早在1644年就在水帘洞瑞泉岩下研制岩茶,而在1819年就创办了“瑞泉岩茶厂”,那瑞泉商号闪耀着家族的光辉,谱写着水帘洞的传奇。

当时的谋生手段,主要是参加生产队劳动赚工分。幸运的是,遇上采茶时节,有个“捞外快”的小机会:晚上加班炒一个小时的茶,可以拿到两毛钱的报酬,不过,如果只能给炒茶灶添添柴火,当当下手,那干一小时,只能拿到一角五分。

“一个小时少赚5分钱?我可不干!”郑朝金有些激动地说,“我也要学炒茶。”

“你从没这经验,在200多度高温的铁锅里炒茶,不烫手吗?”我有些急切地问。

“烫手,当然是难免的。”郑朝金自豪地说,“我家贤义教我说,手一伸下锅,就要将手压在茶叶上翻炒,我细细琢磨后,很快就成了一名熟练工。”

丈夫看到妻子为了一小时多赚5分钱竟如此拼命,很是感动;妻子切身感受到了丈夫一直心疼着她,心里也是暖呼呼的。

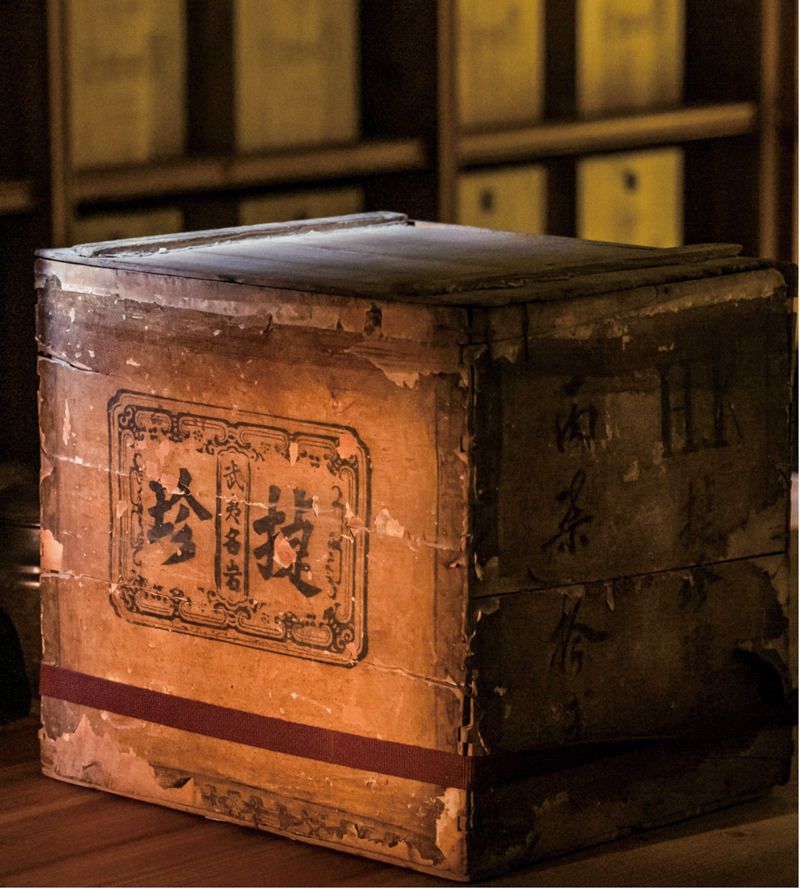

光绪年间出口外销的瑞泉岩茶

在那艰难的时光里,夫妻俩为了生活,为了家业,一同经风雨,一起洒汗水,虽然没说过什么甜言蜜语,却是心心相印,相濡以沫。这样,一对结婚时还是陌生人的“非常夫妻”,竟然奇迹般地活成了水帘洞里令人钦羡的鸳鸯。

“看来,你俩还真有缘啊!”我不禁插嘴感叹。

“嘿嘿,我俩都算好人吧!” 郑朝金笑笑说,“再艰难的日子,都要一起商量着过。有事好商量,家里的事情就好办。”

“有事好商量”,就这么简单。

03

在夫妻关系渐入佳境的最初十年间,郑朝金与黄贤义迎来三次添丁之喜。现如今,长子黄圣辉,是瑞泉岩茶新一代的掌门人;次子黄圣亮,是首批岩茶非遗传承人;三子黄圣强,是岩茶市场的开路先锋。“兄弟同心,其利断金”,黄家三兄弟之“同心”,在武夷山是一桩美谈。

多少年来,哪怕生活在最艰辛的岁月里,只要一提起三个宝贝儿子,郑朝金的脸上就会溢满幸福的笑容。

不过,老三呱呱坠地时,似乎迟到了那么几天,让黄家人暗自叹息。因为,他正在娘肚子里时,分地到户的改革之风便呼呼来,又呼呼走了,因而没能作为一个“人头”分到茶山。

当时的岩茶市场萎靡不振,荒山一直荒着没人看得上。郑朝金想,这一切都会变的,没准有一天,这荒山就变成了宝,抢都抢不到了。于是,她便与丈夫商量,让其开荒种茶,来弥补小儿子错过的机会。结果,“听话”的丈夫成了“拓荒牛”,几年时间就拓展了几十亩茶园。后来,武夷山茶地,平地青云,一寸难求。郑朝金的眼光由此可见一斑。

“他真的蛮听我话的。”听口气,看表情,郑朝金分明是用自己的表达方式夸赞丈夫。

都说“听话的丈夫最聪明”。黄贤义,在外是一个受人尊敬的“做茶大师傅”,他一手研创的 “贤行天下”瑞泉岩茶,在茶界享有盛誉。然而,他在家里常常扮演的角色却是一个“听话的老公”——让人深感痛惜的是,他已于3年前因病驾鹤西去。

当然,黄贤义之所以“听话”,是觉得妻子的点子不错,常能在“听话”中获益。

瑞泉茶园

说来有趣。水帘洞这地方,在当年朝金的母亲看来,无疑是“穷山恶水”,而后来,在更多人的眼里,那是一个值得一游的风景点。

起初,零零星星,没几个游客。有人上门“讨茶”,淳朴善良的郑朝金,将其视为家里的客人加以招待。后来,游客一天比一天多,郑朝金突然想起在娘家随母赶集卖旱烟丝的经历,脑海里倏然萌生了摆茶摊的念头。

瞧,在那特殊年代里,一颗弱弱的商品经济“启蒙教育”的种子,深埋了许多年,竟在此时此地冒出幼芽来,有趣不?

然而,摆茶摊可不是一句空话,茶杯、茶壶、茶叶等等总要买吧,扳着指头一算,那至少也得“投资”几十元啊,可眼下囊空如洗,这咋办呢?巴前算后,郑朝金在丈夫面前将自己的想法和盘托出,竭力劝说他去找人借钱,说:“你人头比我熟,借钱的事,你去办。”果然,没过几天,“听话”的丈夫,就从好心人那里借了30元钱回来……

正是这30元的“投资”,让郑朝金成了水帘洞里卖茶第一人,且一发而不可收,打出了瑞泉招牌,催化了“瑞泉老字号”的复活。

“已经搬了好几次家了,家境也好了,可我怎么也忘不了在水帘洞卖茶的日子。”郑朝金由衷地说。

此刻,前往水帘洞,一探郑朝金的“传奇之地”,陡然成了我等的一种向往。

“我带你们去。”借着亲情与兴致,郑朝金就这样欣然当起了我们一行的“导游”。

郑朝金当年创办的瑞泉茶室

04

凭观感,武夷山的水帘洞,镶嵌在半山腰,不,更接近于山巅。从山脚拾级而上,要走几百个台阶,才到落满鸽子的水帘洞游览坪。若是一口气爬到这里,你擦擦汗后的第一个生理需求,也许就是想喝水。

郑朝金说,那时没有车路通到山脚,外地游客一路徒步,待爬上水帘洞,免不了口干舌燥,尤其是在大热天。

“看,这里就是我第一次卖茶水的地方。”郑朝金指着游览坪一侧的岩石说,“当年,我就坐在石头上卖茶,茶杯也放在石头上。”

这里,离她的“老家”不到一箭之地。

起初,卖的是“三分茶”,即每杯3分钱。有时卖茶的人多,就一角钱三杯。有一天,她将一枚硬币放在满杯的茶水上闲玩,发现那硬币竟然浮而不沉,心里觉得挺好玩的。谁知,游客看到了,不仅觉得新奇有趣,还啧啧赞美水帘洞的水质。聪慧的郑朝金来了个顺水推舟,天天如法炮制,这意外成了一个吸引顾客的卖点。

水帘洞里最博眼球的,莫过于两股飞泉了。一眼望去,两股瀑布从百米高的山巅飞流而下,宛若两条游龙,潇潇洒洒,飘飘悠悠,从天而降……郑朝金说,她看过的最美的景象是,两股瀑布几乎合在一起,组成偌大一扇“水帘”,美美地把岩洞遮蔽在里面……不过,她那时,真没有欣赏风景的心情,一心只想着如何让游客喝上称心如意的茶水,从而多卖茶、多赚钱,一改窘迫的家境。

怎么让游客喝到最新鲜的泉水茶呢?

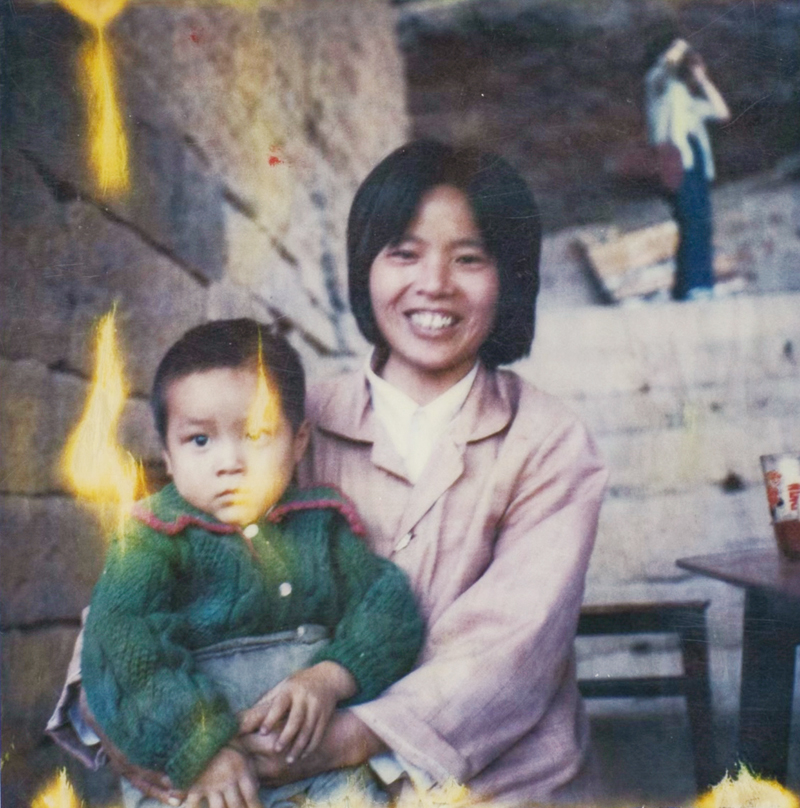

当年一位境外游客拍下郑朝金抱着孩子卖茶

“用岩草结成绳子挂在顶端,让泉水顺着草绳直接流进水缸,然后从水缸里打水烧开,这样的茶水更天然,更新鲜,游客喝了更舒心。”郑朝金站在岩洞内的地面上,指指点点告诉我们,“坐在石头上卖了两年‘三分茶’,然后搬到这里卖‘五分茶’,也就是5分钱一杯,再后来……唉呀,生意越来越好……”

“上大学时,我曾在假期里到三姐家住过半个月,还帮三姐卖过茶呢!”和我同行的郑朝基,是郑朝金的亲弟弟——他称她“三姐”,他说起当初的情景,可是历历在目,“那时的三姐,有三个调皮捣蛋的孩子需要照料,有两头猪、几十只鸡需要伺候,还有门口的菜地、茶园需要打理,整天忙得像个陀螺。”

大好的景象是,不同口音、不同肤色的游客纷至沓来,犹如被一阵阵的旋风送到水帘洞的。几年时间里,郑朝金从摆茶摊到开茶室,从卖一杯茶到卖一壶茶,从以卖茶水为主到以卖茶叶为主,从转卖公家的茶叶到卖自家的瑞泉岩茶,从服务散客为主到接待旅行团为主,从单枪匹马到招揽助手,从自己掌舵到儿子接棒。后因武夷山申遗的需要,郑朝金创办的茶室,又从水帘洞“移师”山脚下……

在黄家先祖的眼里,这门口的飞泉乃是瑞泉,所创商号用的就是“瑞泉”,然而,“瑞泉”却也一度湮没在光阴的尘埃中。茶室开张之时,春风拂面,瑞气盈门,黄家人心心念念的“瑞泉”终被唤醒。水帘洞里的第一家茶室,被冠上了“瑞泉”之名。一时间,“瑞泉茶室”的招牌,成了水帘洞里一道别样的风景。

在郑朝金的倾心照料下,瑞泉茶室从籍籍无名走到星途璀璨……

栉风沐雨,薪火相传。在新一代掌门人黄圣辉手里,瑞泉茶室又化蛹成蝶,嬗变为穿越时空的瑞泉岩茶博物馆。在这个馆里,茶书成室,茶器成展,茶叶成窖,茶室成厅,茶人成师……

05

走出水帘洞,来到离此一两公里的瑞泉岩茶博物馆,我与年届知天命、满脑子茶文化的馆长黄圣辉在一起茶叙。听这位瑞泉第十二代传人讲瑞泉的前世今生,听他讲对茶文化、茶品牌的苦苦追求,我由衷地钦佩他与“瑞泉人”的诚笃与非凡。末了,我对他说,如今的瑞泉岩茶火了,彻底走红了,比如说,上了“福建老字号”的榜单,成了第44届世界遗产大会的接待用茶,茶价从一斤几十元卖到几百元、几千元、几万元……那么,在一个个成功面前,有没有想过母亲对他的影响。他顿了顿说道:“在水帘洞,我刚接手卖茶叶时,母亲郑重地嘱咐‘秤头要足’,这简单的四个字,终生受用。”

“秤头要足”,说白了,就是售出茶叶时,分量只能多,不能少。

这四个字,朴素得不能再朴素、平淡得不能再平淡了,但细细咀嚼,却能品出良心、诚信与道德的多重味道。古训云:“小胜靠智,大胜靠德”。若如此,教子卖茶“秤头要足”,可是 “智”中有“德”,这不就是“胜券”在握了吗?的确,此乃“终生受用”。

没错,“书中自有千钟粟”。然而,听了郑朝金的“凡人传奇”,我却若有所悟:错过读书机会的人,未必就不拥有不凡的智慧。郑朝金的智慧,就藏在她的勤劳中,就藏在劳动人民的本色中。

诚然,让平凡的人变得不平凡的,是我们这个日新月异的时代;时代造英雄,更造生活的强者与智者。

图片由受访者提供

黄圣辉、黄圣亮、黄圣强三兄弟在瑞泉茶博物馆茶窖里